赵一凡

我对于金斯伯格和“垮掉一代”的了解,起于1978年。那一年我二十八岁,刚刚考进社科院研究生院的硕士班。当时正值改革开放初期,中国学界一如尘封已久的古老宫殿,缓缓开启它吱呀作响的大门。而我就像个好奇的孩子,虽知道家里规矩,却忍不住要从半开的门扉向外窥探,去倾听街市的喧闹,去感触墙外的春风。

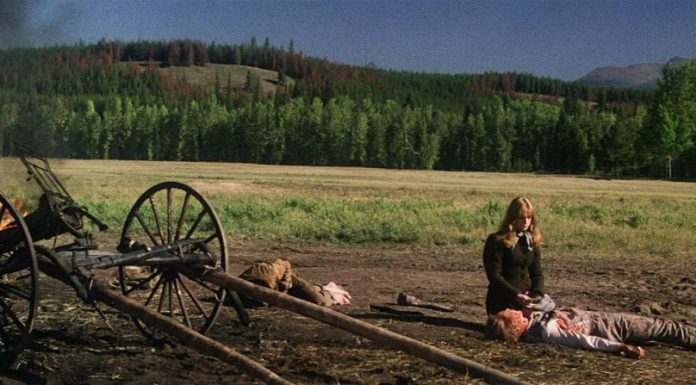

电影 《嚎叫 Howl》

常年封闭造成的后果之一,便是研究对象的遥远陌生,研究资料的零散匮乏。我们这一届新生入学后,一方面在学业上兴趣盎然,如饥似渴;另一方面又常常捉襟见肘,不知路在何方。什么叫做“摸着石头过河”?我自己的体会,就是心中无数,却只能硬着头皮走下去,因为其他的路显然走不通。我的专业方向,当时确定为“美国现当代文学与批评理论”。在这一领域内,能够做的题目(诸如德莱塞、杰克伦教等,他们曾被苏联文学史家认定为进步作家),大体已在文革前被人做完。而大量无人触摸的课题,要么明确遭受过批判,要么就是一些晦暗不明、情况复杂的“准禁区”(例如亨利·詹姆斯)。

金斯伯格和“垮掉一代”属于明确批判对象。批判见诸于1959年至1964年前后的《人民日报》,有三四篇之多,但内容简洁,定性也一如既往地简明:这是一批新生的美国颓废作家,作品虽花样翻新,却依然暴露出资产阶级腐朽没落的精神现状,空虚、反动、荒诞不经等等。除去这些中文刊印的批判文章,我能找到的相关英文资料,记得只有一本美国人撰写的评论、两部“垮掉一代”的作品集,其中包括金斯伯格著名的长诗《嚎叫》。

凭借这一点微不足道的资料,我写出一份七千字的读书报告,题名《“垮掉一代”初探》。这份报告里,我试图在两个方面做到基本客观:其一是对青年反叛文化的“地下生成”与爆发过程进行大致的背景勾画,以说明在冷战压力下,美国青年抗议和反叛资本主义的历史正当性;其二是对“垮掉一代”文学成就的粗略评介,包括其主要人物和代表作的艺术风格与思想特征,以及它给美国现代文学带来的风格创新与大众化影响。至于“垮掉”诗人、嬉皮士和新左派学生运动中盛行一度的荒唐生活方式,我未有任何见证或体验,只能以同情之心一笔带过,表示能够理解而已。我的报告得了好分数,又推荐给研究生院《学报》,在它1979年的创刊号上发表。1980年夏,我在热如蒸笼的简陋教室里,又匆匆翻译了金斯伯格的长诗《嘹叫》,随后在一家国内刊物上刊出(具体是哪一家我已记不清了,抱歉)。

这次与金斯伯格的神交,仅仅是纸上谈兵,叶公好龙。印象中只留下挥汗如雨、灯黄如豆,还有对金斯伯格拙劣模仿惠特曼长句诗的气恼。此后我忙着完成毕业论文,又急急打点行装,赶去美国留学,不知不觉中把此人此事淡忘脑后了。

1983年初,我正在哈佛大学苦读二年级。春寒料峭中,突然传来消息说:艾伦·金斯伯格已抵达波士顿,并应哈佛本科生的邀请,要去亚当斯堂作“现场诵诗”(Poet’ s Reading)。

这个消息是亚当斯堂的“堂主”、哈佛大学英文系教授凯利先生通知我的。他是个兴趣广泛、活泼可亲的先生。除了书教得好,凯利先生还生得仪表堂堂,受人爱戴,因而被哈佛聘作一座巨大学生宿舍的舍监。他和夫人作为一个学生大家庭的男女主人,平日要绞尽脑汁,以便每个周末都能为住宿生安排一场引人入胜的文艺活动。作为凯利教授的助手,我参与了与中国有关的许多活动,其中包括中国教授做客(北大李赋宁先生曾在此堂作晚餐讲演)、中国画介绍(四川画家罗中立在此堂举办过画展)。

这一次凯利教授约金斯伯格来哈佛诵诗,确是用心良苦。记得当时哈佛校园一片轰动,波士顿传媒也来做现场报道。为何如此热闹呢?依照哈佛道貌傲然的学院派规矩,“垮掉”诗人及其作品按说是没有资格被哈佛教授当做正题宣讲的。

而金斯伯格这样的市井诗人,自然也不好登堂入室,来给哈佛学生上课。然而时代在前进,哈佛不得不求新顺变,以满足年轻人对于潮流和时尚的兴趣。

金斯伯格这一派反叛诗人,当初虽然闹得出格,可在民间影响广泛,不容哈佛轻视。随着时间流逝,这批嬉皮才子飘零星散,要么英年早逝,要么归于沉寂。惟有金斯伯格等少数人,还在继续其创作活动。他们这种凋零苦涩的晚境,已不足构成对哈佛的任何威胁。相反,以学生娱乐活动为由,请金斯伯格来宿舍诵诗(并非正式的教室授课),反而能体现哈佛的宽容和潇洒。

有了上述特定背景,我便放弃一堂晚自习,抽空去观看哈佛校园里的这一场。诵诗会在亚当斯堂的学生餐厅举行,气氛相当可观:只见诗人西装领带,一派体面人打扮(这据说是他入选美国文学艺术院之后养成的习惯)。眼见他人到中年,满脸苦难印记,加上浓密胡须,嘶哑低音,听众不免要感情投入,渐渐鼓起掌来。

应当说,艾伦的诗很有人缘,也很会把握现场表演的交流节奏,尤其是深谙年轻人的心声。但凡学生有所求,他一概应允,形同知音。只听他不知疲倦地背诵各式风格的旧作和新曲,我也为之感动,甚至觉得,他仿效惠特曼而成的破碎长句,自有其独特而新颖的一种现代音韵。接近尾声时,男孩子大群起立,狂吹口哨,女生则眼角晶莹,双手舞动,有节奏地呼喊起“艾伦、艾伦”…散场时凯利教授把我介绍给金斯伯格,说我是中国留学生,也是《嚎叫》长诗的中文译者。可能是受礼节束缚,金斯伯格笑容可掬,彬彬有礼,与我互换地址电话,说他希望再见。此后大家互道晚安,纷纷离去。我也踏雪回家,一路上心中所想,并无与这位诗人再度会面的打算,倒是担心自己被耽搁一晚的功课。

第二天清晨,我被电话闹醒。迷蒙中听说是《波土顿环球报》的记者要来采访。刚放下听筒,又接到金斯伯格电话,说他和朋友正驱车前来我的宿舍,并询问我的楼层和房间号码。我慌忙起床,应付突变,却不知如何在一个早上同时对付两拨客人。接下去就是戏剧化的一些记忆碎片了:

艾伦在我的房间高谈阔论,指手画脚,原形毕露……《环球报》记者闯入我的宿舍,要拍我和艾伦的特写,我不允,坚持外出,到一家饭馆去谈话。在哈佛广场一家餐馆,吃饭谈话过程中,不断有人围观,与艾伦签名留念。更有艾伦的狐朋狗友源源而来,一一击掌相认……餐馆被艾伦及其朋友占据,屋内人种斑驳,语言混杂,奇形怪状。这种地下文化疯狂色彩,与哈佛广场的静谧气氛大相冲突,我开始如坐针毡,承认自已是一个不折不扣的“Square”(即艾伦等垮掉分子一直嘲笑的“正人君子”)

时过正午,我很饿,却没机会吃东西。餐厅里烟酒交加,众声喧哗,演成一场嬉皮土啸聚。他们习以为常的放浪形骸,如今让我明白了凯鲁阿克、巴勒斯等人早逝的原因。几声叹息后,我借口上课,与艾伦告别。余下的人继续喧闹,并开始吸引门外警察的探视

第二天上午,美国同学找来一份新报纸,上面赫然登出我和艾伦的照片,以及署名专访一篇。我心虚气短,草草看完专访,发现我已注定成了艾伦的中国朋友兼中文译者,因为他曾与我在哈佛学生宿舍相谈甚欢,还在某餐馆聚会,这已构成一桩多年未见的“垮掉”文人历史性聚会。席间名人如蚁,高论如潮

读完这篇专访,我的感觉基本上是哭笑不得,无能为力。此后一段时间,听说艾伦对中国日益着迷,四处找人托关系,想来中国访问。1984年秋,艾伦得意洋洋来电话,说他已获准前往中国,同行者有斯奈德等“垮掉”老友,却没有与他朝夕相处的男朋友。为此他恳请我帮忙,去疏通一下华盛顿的中国大使馆。我再一次苦笑不得,无可奈何。同时又深感艾伦的天真纯朴与诗人情怀,一辈子按他自己的方式活着,却总也弄不清别人的事情,以及别人对他的看法。

我婉拒了艾伦的要求,他似乎有些伤心,却不恼怒。因为在他访问回来后,又向我夸夸其谈,大讲他在中国的开心事和得意经历。不过这仅是在电话上聊天。有了上一次教训,我不愿与他在公众场合见面,惟恐被他的非常规生活方式再度通入尴尬的境地。

如今与艾伦见面已不可能,通电话也是遥远的记忆了。回想我同他的这一段交往,虽然平淡无奇,倒也能从一个侧面印证中美两国文化的鲜明差异,以及彼此间强大的相互吸引。

2001年12月北京

梦千寻

梦千寻