在《惊魂记》中我们应该注意到,欲望和驱力之间的这种对立远非仅仅是一个抽象的概念对子:一个根本性的历史张力投入其间,事关诺曼如何被分裂在两个地点的那两次谋杀所发生的不同空间提供了理解的线索。也就是说,两次谋杀的建筑地点绝非中性的:第一次发生在代表着无名的美国现代的汽车旅馆,而第二次发生在代表着美国传统的一座哥特式大屋中,它们也都纠缠着美国画家(如果真有这么一位的话)爱德华·霍珀EdwardHopper))的想像,这并非偶然一譬如“西部的汽车旅馆”和“铁路边的房子”(照雷贝罗在《阿尔弗雷德·希区柯克与<惊魂记>的制作》中的说法,“铁路边的房子”正是“母亲的房子”的模型)

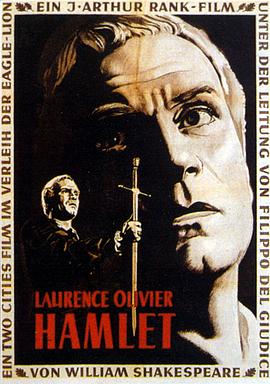

《惊魂记》

这一对立(其视觉对应物是平行线—汽车旅馆一一和垂直线一一房子一之间的对立)不仅为《惊魂记》引人了传统与现代之间那出乎意料的历史张力;同时也使我们能够在空间上定位诺曼·贝兹的形象,通过将他的形象设想为传统和现代之间的一种不可能的“中间人”,他那臭名昭著的精神分裂注定要在两个地点之间无休止地循环。诺曼的分裂因此代表着在历史传统的背景之中美国意识形态为当下真实社会经验定位的无能为力,它无法在两个层面之间实现一种象征性的调停。因为这种分裂,《惊魂记》仍是一部“现代主义”影片:在后现代主义中,历史和当下之间的辩证张力消失了(如果有一部后现代的《惊魂记》,那么汽车旅馆自身将被重建为一幢古老家族房子的仿制品)。

这样一来,欲望和驱力的二元性就可以被看作现代和传统社会二元性的利比多对应物:传统社会的母体是一种“驱力”,围绕着同一循环运动,而在现代社会,重复的循环被线性的进步所取代。驱动这一无休止进步的欲望的换喻性客体一动因的化身正是金钱(正是金钱一一四万美元—破坏了玛丽蓉的日常生活循环,使她踏上宿命的不归路)。

《惊魂记》因此是两个异质部分的一种杂合:很容易想像两个“完美的”故事,各自自身协调一致,却在《惊魂记》中粘合为一个畸形的整体。第一部分(玛丽蓉的故事)完全可以孤立出来:很容易利用心理经验将之设想为一出三十分钟的电视故事,一种道德剧。女主人公屈服于诱惑而踏上毁灭之途,只有与诺曼的相遇才能够拯救她,后者使她面对道路终点等待着她的深渊—在他身上,她看到了自己未来的镜像;她冷静下来并决定回归正常生活。从她的观点看,在装满鸟类标本的房屋中与诺曼的交谈就是拉康意义上的成功交流的典型例子:她从对方那里逆转了自己的信息(潜藏着的灾祸的真相)。因此,当玛丽蓉沐浴的时候,她的故事—就叙事封闭性而言—严格说来就结束了:沐浴显然是一种净化的隐喻,因为她已经作出决定要回归并偿还对社会的罪责:也就是说,她要重回自己在社群之中的位置。对她的谋杀并不是一种在中间打断叙事发展的全然意料之外的震惊:它发生在间歇和中间时刻,此时决定虽然已经作出,但还没有实现,没有铭刻入公共的和交互主体性的空间—这是一个传统叙事很容易忽略的时刻(许多影片事实上就结束于“内心”决定的时刻)。

背后的意识形态预设显然是内外之间并非明确建立的和谐:一旦主体真的“下定决心”,他/她的内在决定在社会现实之中的贯彻就必定会自动发生。因此,对玛丽蓉被杀时刻的选择是一个精挑细选的意识形态批判嘲弄:它提醒我们,在我们生活的世界中,一道不可逾越的深渊将“内在决定”与其社会性实现分隔开来:也就是说,与主流美国意识形态相对立—在这个世界上是不可能去实行一切的,即便你真的下定决心要去做

影片的第二个部分即诺曼的故事也可以轻易地想像为一个封闭的整体,对一个病态连环杀手的秘密的一次相当传统的揭秘—《惊魂记》的全部颠覆性效果就取决于将这两个异质的不连贯部分放在一起。叫就此而言,《惊魂记》的结构嘲弄般地逆转了柏拉图《会饮篇》中阿里斯托芬的神话(原始的两性同体分裂为男性和女性两半):就各自而言,两个组成部分都是完全连贯而和谐的—一融合为一个更大的整体却使它们不再自然。与玛丽蓉故事的突然结束相反,第二部分似乎完美地符合“叙事封闭性”的法则:在结尾处,一切都得到了解释,都处在适当的位置上…然而更仔细的观察会发现,结局是相当暧昧的。

如米歇尔·西昂指出的,《惊魂记》最终是关于一个声音(母亲的声音”)寻找自己的负载者、寻找一个它可以附着的身体的故事:西昂称这一声音的身份为幻听

一个没有负载者、没有可指定的空间的声音,漂浮在空间中,因此也无孔不人,成为终极威胁的形象。影片结束于“化身”的时刻,我们终于看到了发出声音的身体—然而正是在这一时刻事情混淆了:在传统叙事中,“化身”的时刻解密了可怖的幽灵般声音,它使我们即观众能够认同于它的负载者,从而驱散了它的魔力。(深不可测的幻影获得形态和身体—即还原为公约数—的这一逆转,远不只局限于恐怖电影中:醫如在《绿野仙踪》中,当小狗跟着气味来到帘幕后面,发现是孤苦伶仃的老头靠一架复杂的机械装置创造了巫师的奇观时,巫师的声音就获得了“化身”。)

绿野仙踪 The Wizard of Oz

《惊魂记》虽然也是声音“化身”,但其效果恰恰不是使我们即观众认同可能进行的“移居”,而是相反:只有到此刻,我们才面对着一个排除任何认同的“绝对他异性”。声音为自己附上了错误的身体,于是我们得到了一个真正的还魂僵尸,一个超我的纯粹怪物,自身全然是手无寸铁的(诺曼一母亲“甚至不会伤害一只苍蝇”),但正因此而更加怪异可怖

关于《惊魂记》的寓言功能的关键特征在于,正是在声音终于找到自已的身体的这一刻,诺曼一在影片的倒数第二个镜头、即“完”出现之前的那个镜头中—带着一种嘲讽的表情抬起眼睛直视摄影机(也即我们观众),表明他知道我们是同谋:由此完成的就是前面提到过的我们的凝视从认同到小对形的逆转,即从自我理想的中性凝视逆转为客体。我们寻找着“帘子背后的秘密”(那个扯下浴帘屠杀玛丽蓉的影子是谁?),我们最终得到的是一个黑格尔式的答案:我们总是已经参与了那返还凝视的绝对他异性。

梦千寻

梦千寻