二十 鲍里斯•帕斯捷尔纳克

鲍里斯•帕斯捷尔纳克(1890—1960)是20世纪俄罗斯最杰出的诗人和散文作家之一,1958年诺贝尔文学奖的获得者。他的创作,熔人文关怀、哲理思考和对生活的诗意感受于一炉,形象地折射出20世纪前半期俄罗斯民族所经历的风云变幻,艺术地表现了一代知识分子在动荡的岁月里的命运、困惑、情绪与思索,其艺术表现手法则兼具古典风格和现代特色,在俄罗斯文学史上占有重要地位。

帕斯捷尔纳克出生于莫斯科一个文化气息浓厚的犹太人家庭。他的父亲列昂尼德•帕斯捷尔纳克是一位著名画家,莫斯科绘画、雕塑和建筑学校教授,曾为莱蒙托夫和列夫•托尔斯泰等人的作品插图,为托尔斯泰、斯克里亚宾、拉赫曼尼诺夫、高尔基、里尔克等人作过肖像画。母亲罗扎莉娅•考夫曼是一位有才华的钢琴家,深受著名音乐家安东•鲁宾斯坦的赏识。她和他们家的邻居、另一著名作曲家斯克里亚宾一起,培养了未来的作家对音乐的热爱。从1903年夏天起,帕斯捷尔纳克在莫斯科音乐学院恩格尔和格里埃尔两位名教授的指导下学习乐理和作曲,时间长达6年之久。1908年,他考入莫斯科大学法律系,次年,根据斯克里亚宾的建议,转入历史语文系哲学部。1912年5月至8月,他曾前往德国马尔堡大学,师从赫尔曼•柯亨教授学习新康德主义哲学,但是后来他却没有听从老师的建议留在德国继续攻读哲学。1913年春,他由莫斯科大学毕业,走上了文学道路。然而,他的音乐和哲学素养,却对他的个性气质和文学创作产生了明显的影响。

帕斯捷尔纳克的诗歌写作始于1909—1910年冬季。他的文学生涯开始时,正是白银时代多种文学思潮争妍斗艳之际。他较多接近的是象征主义、未来主义诗人。1913年2月,他曾在诗人别雷主持的、隶属于缪萨革忒斯出版社的象征主义研究小组作过题为《象征主义与不朽》的报告。同年,他还和一批青年诗人一起建立了一个名为“抒情诗歌”的小组,进行诗歌艺术探索。次年,他又加入由该小组改建的新联盟“离心机”,一个介于未来主义和象征主义之间的文学团体。帕斯捷尔纳克的第一本诗集《云雾中的双子星座》(1914)即于此时出版。1916年初,他因少年时代骑马留下的跛足之憾而得以免服兵役,到乌拉尔地区一家化工厂任职员,后来又做过一段家庭教师的工作。他的第二部诗集《超越障碍》(1916),也于这一年问世。帕斯捷尔纳克的早期诗作偏重于表现个人内心世界的变化,抒发对大自然、爱情和人的命运的种种感受,传达出诗人对于诗歌和艺术的独到见解。例如这样的诗行:

我在滚热的脸颊下摸索寻觅

远远抛在客栈之外的脚印。

难道现在,在夜半的穹隆里——

耳中不是越来越大的喧闹声?

(《冬》)

天空满怀厌恶地触及山岭,

秋日发出的是阵阵诅咒,

光阴,如同一条花边,随风飘走,

被荒原撕下,脱离衣襟。

(《告别》)[1]

非凡的意象构成,新颖奇特的隐喻,变幻莫测的句法,成为帕斯捷尔纳克早期诗歌的独特风格。从这种风格中,可以见出对莱蒙托夫、丘特切夫诗歌传统的继承,又可发现象征主义(勃洛克、里尔克等)、未来主义和印象主义的多重影响。

二月革命的消息传到乌拉尔地区之后,帕斯捷尔纳克立即返回莫斯科。在1917年这一历史发生深刻变动的年份,他完成了抒情诗集《生活,我的姐妹》。在那些年中,他还陆续创作了一系列散文作品。《生活,我的姐妹》1922年才第一次问世。同年,流亡诗人茨维塔耶娃即在柏林的一份期刊上发表评论这部诗集的文章《光雨》。女诗人感到,捧读这部诗集,仿佛感觉到雨丝般密集的光线——“光雨”,你会被淋得透湿。帕斯捷尔纳克诗中的光,是“永不枯竭的光的流溢”,是一种“永恒的刚毅——空间之光,运动之光,光的穿透(穿堂风),光的迸发——某种光的丰盛筵席”[2]。茨维塔耶娃发现,“日常生活”、“日子”和“雨”,是这部诗集中出现频率最高的意象。对“日常生活”的倾心决定了诗作的散文化特色和表达的节制。帕斯捷尔纳克的诗是关于“日子”的诗,经由凝视一个又一个迅速更替的日子,他表现了时光的易逝性。诗人和“1917年夏季”(诗集的副标题)一起行进,倾听着那些日子,并在诗中予以呈现。茨维塔耶娃注意到,“雨”是诗人更偏爱的意象,它出现于这部诗集的诸多诗篇中,如“洒泪的花园”、“雨”、“春雨”、“闷热的夜晚”、“更闷热的黎明”、“永远在瞬间出现的雷雨”等。诗人领悟了雨的穿透力,雨的发人幽思,传达出雨声和叹息声、流泪声、“带泪的呻吟声”的近似,表现了雨中的郁闷感、孤寂感和无遮蔽感,从雨中走出的尝试及其徒劳。帕斯捷尔纳克诗作的艺术力量,使茨维塔耶娃有理由把他和拜伦、海涅相比。

帕斯捷尔纳克的散文创作和他的诗歌创作几乎同时开始。1910—1912年间,他曾写有一部包含45个片断的小说初稿《最初的体验》,这是作家在散文领域的“最初的试作”[3]。这部作品以青年知识分子列里克维米尼的经历、见闻和感受为基本线索,艺术表达了作家早年生活的种种印象和心理体验。由于作家受到俄国未来主义、象征主义思潮的影响,作品在写法上不拘一格,充满隐喻、暗示、象征和意识的自然流动;语言运用极为灵活,跳跃性、零散化、错位现象比比皆是;不仅充满大量生僻的词汇,还自造部分新词,穿插法、德、英、意大利、拉丁语等多种外语;景物描写的拟人化手法更被作家推向极致。然而,从某些片断的诗意化表述中,又可见出俄罗斯传统文学的影响。仅仅显示出粗略轮廓的列里克维米尼的形象,可以视为未来日瓦戈医生的雏形。

帕斯捷尔纳克的早期散文作品,还包括《阿佩莱斯线条》、《奇特的年份》(1916)、《大字一组的故事》、《对话》(1917)、《寄自图拉的信》、《柳维尔斯的童年》、《第二幅写照:彼得堡》和《无爱》等短篇小说。《阿佩莱斯线条》(1915)的情节背景和作家1912年8月意大利的旅行生活相关。篇首题词中提到的阿佩莱斯和宙克西斯都是古希腊画家。“阿佩莱斯线条”即前者用画笔划出的极细的线条,是一个象征着艺术技巧的概念。与篇首题词中所讲述的趣闻相类似,在这篇小说中,埃米里奥•列林克维米尼和亨利希(恩利科)•海涅之间的文学争执甚为激烈。海涅把竞争从文学领域转移到生活中,并取得了完全胜利。列林克维米尼(Релинквимини)是《最初的体验》中的主人公列里克维米尼(Реликвимини)的延伸。在他和被移至20世纪初意大利的德国诗人海涅之间的论争中,可以窥见在俄罗斯文学白银时代文学团体林立的竞争状态中帕斯捷尔纳克和马雅可夫斯基相识所获得的印象。帕斯捷尔纳克曾把海涅的诗歌作为德国浪漫派风格最鲜明的表现,并予以高度评价。1914年间,他又在马雅可夫斯基身上看到了经由俄国象征主义者阐释的浪漫主义的生活态度与艺术倾向。

《寄自图拉的信》(1918)同样以作家个人的经历为素材,表现了他对于生活的浪漫主义理解和“沉浸在道义认识中的活跃的个人”之间的矛盾。书信体的形式使作者可以交替运用无情的揭露、忏悔和自我谴责等表达手段。这篇作品和《阿佩莱斯线条》、《大字一组的故事》(1917)一样,都反映了作家关于艺术问题的思考,包括艺术的存在与证明、艺术的作用与意义、生活和艺术的关系,等等。

中篇小说《柳维尔斯的童年》(1918)是帕斯捷尔纳克构思的一部长篇小说(计划为5章)的前两章,写的是女主人公叶尼娅•柳维尔斯的个性形成和意识生长的过程。其中没有关于主人公童年经历的冗长叙述,也没有像一般人物传记那样沿着时间的自然顺序逐一再现她的见闻,而是将叶尼娅的精神心理的成长变化作为小说的主线,经由若干时空场景的转换、日常生活事件的发生和人物形象的素描,勾画出女主人公从走出童稚阶段、步入少女时代、走进青春时期的心灵历程,着重表现了她的女性意识的萌生、青春期的激动不安,以及对于爱情、婚姻、生育和家庭等人生问题的最初感受与理解。作家热衷于对“心理遗传学”进行研究的意图,也悄然进入小说的潜文本中,这特别显示于叶尼娅的母亲在女儿精神上逐渐长大的关键时刻所起到的决定性影响,但作品却没有呈现这种影响的具体过程,只是作出了某些暗示。小说情节发展中的某些跳跃,也似乎是由于作家有意要造成一种模糊感。高尔基在为《柳维尔斯的童年》英译本所写的序言中指出:这篇作品是“一位青年浪漫主义者以充满激情的、奔放的语言写成的”,这种语言“丰富而变幻莫测”,以至小说中出现了“形象超载”[4]的现象。由于这些特点,《柳维尔斯的童年》在同时代的小说中别开生面。

在《第二幅写照:彼得堡》(1917—1918)中,帕斯捷尔纳克再现了自己在乌拉尔工厂区逗留期间,和职业革命者Б.И.兹巴尔斯基等人之间的亲密交往,涉及那一时期作家萦绕于心的诸多思考,如现代城市与当代人灵魂的关系、关于暴力与使命的见解、“大写的生命”在可怕的世界中具有预感和敏锐观察的才能之重要性,等等。作品还鲜明地显示出帕斯捷尔纳克的散文创作和别雷的象征主义散文原则之间的亲缘性。作者一向视别雷为自己的老师,因别雷有长篇小说《彼得堡》在前,这部作品才被这样命名。小说主人公存在的某种超时空性,结构安排、场景铺陈和时间处理,均和别雷的作品相似,形成特有的情节进展节奏。

《无爱》(1918)的时空背景也紧密联系着帕斯捷尔纳克在二月革命后由乌拉尔返回莫斯科的经历。作家在这里提供了温情而敏感的戈利采夫和果断积极的科瓦列夫斯基两个性格的素描。两人都怀抱着社会变革的理想,但是他们对待人生和人性问题的看法却是根本对立的。这种矛盾,在《第二幅写照:彼得堡》里的诸位同伴之间的争论中已得到考察,而在后来的长篇小说《日瓦戈医生》中的尤里•日瓦戈和安季波夫—斯特列利尼科夫的命运中则获得了最透彻的表现。作品的标题显然表达了作者对主人公之一的情感世界和精神特点的一种评价。

电影《日瓦戈医生》壁纸

1920年代,帕斯捷尔纳克在诗歌和散文两个方面的创作都取得了明显的进展。1922年,也即他的父母移居国外、他本人结婚的次年,他曾和新婚妻子、画家叶甫盖妮亚•卢里耶一起前往德国小住,1923年底回国。这期间,他的又一本诗集《主题与变奏》(1923)在柏林出版。出国之前,他已有作品《一部中篇小说的三章》在国内发表。回国后,他新创作的短篇小说《空中线路》、长诗《施密特中尉》和《1905年》、自传体随笔《安全保护证》、小说《中篇故事》等,也陆续与读者见面。这些作品表明,帕斯捷尔纳克创作中的社会因素显著增多。如《空中线路》(1924)的情节,折射出曾参加社会民主党小组活动的年轻人И.Ф.库宁被捕的真实事件;帕斯捷尔纳克曾为此人辩护和求情,使其获得解救。作品的主题是揭示强制性死亡或“横死”的反自然性质。在《柳维尔斯的童年》中,作家曾通过描写一位“外来人”的意外死亡触及这一主题;在这篇作品中,这一主题获得了作为当代生活中一种常见现象的悲剧意义。小说的题目“空中线路”,隐喻了超越人道法则的界线、实现欧洲社会思想之统一的理念,强调了关于革命试验的毫不妥协的直线性思维,往往会成为一种破坏性力量。作品涵纳着关于善与恶、亲情与原则、暴力与宽恕之关系的思考。

这一时期发表的散文作品《一部中篇小说的三章》、《中篇故事》和随后问世的诗体长篇小说《斯佩克托尔斯基》,在内容上彼此联系,似乎是构思中的一部大型作品的若干片断。在这里,帕斯捷尔纳克好像在与时代进行对话。三篇作品由主人公谢尔盖•斯佩克托尔斯基的名字而连缀起来。其中,《一部中篇小说的三章》(1922)和《中篇故事》(1929)均与作者1914—1916年间当家庭教师的经历,以及在乌拉尔工厂区、卡马河和奥卡河沿岸地区的印象相联系。在《中篇故事》中,斯佩克托尔斯基回忆自己任家庭教师的往事,涉及第一次世界大战期间莫斯科知识分子的思想情绪,并体现出人道主义情怀,隐约闪现着后来的艺术形象日瓦戈的影子。作品还显示出作家对现代社会中女性命运的关注与思考。作家自认为这一主题根源于托尔斯泰的思想。

在《斯佩克托尔斯基》(1931),透过主人公斯佩克托尔斯基、玛莉娅•伊里因娜等形象,不难窥见作家本人和茨维塔耶娃那一代人在十月革命后最初几年的生活、思想和情感的印迹。作品中女诗人伊里因娜第一次出现时的情景,正是作者和茨维塔耶娃1918年初在莫斯科一次诗人聚会上首次相见的艺术写照。斯佩克托尔斯基第一次拜访伊里因娜时,她的沉默、坐姿和外表,也吻合于茨维塔耶娃给帕斯捷尔纳克的初始印象。男女主人公分手后伊里因娜“以狂热压倒忧愁”的尝试,成为作者对流亡生活中茨维塔耶娃的大量信函中激情爆发的一种诠释。伊里因娜出国之后,斯佩克托尔斯基在国外期刊上搜寻她的诗作的细节,他关于流亡者的状况究竟如何的设问,也反映出作者对茨维塔耶娃的密切关注。斯佩克托尔斯基确信,他和伊里因娜

注定要相逢:或在鸟儿的啁啾中,

或在飘忽的雨丝里,或在暮霭和雷鸣中……[5]

诗人在这里又一次使用了他所习用的“雨”的意象,不仅寄托了自己的依恋之情,而且和茨维塔耶娃运用相同的意象表达爱与思念的诗作遥相呼应。整部诗体小说中斯佩克托尔斯基的抒情自白,男女主人公的几次相会及后来的离别,映照出帕斯捷尔纳克和茨维塔耶娃两人从失之交臂到彼此隔绝的命运轨迹,诗化了他们精神上和创作上的相互吸引与呼应。

帕斯捷尔纳克的《施密特中尉》(1927)和《1905年》(1927)两部长诗,讴歌20世纪初席卷俄罗斯的巨大风暴,表现了深刻的历史变动给诗人所留下的鲜明印象。《施密特中尉》展示了1905年革命时期的时代风貌和精神潮流,显示出一种现实主义色彩和文献性。经由施密特的形象,诗人试图表现当年一代充满热忱的知识分子成了历史的牺牲品,尽管他们是永远无罪的羔羊。这部长诗和《1905年》都从诗人童年时代的回忆切入,试图返回由于历史演进而结束了的童年的神话世界,这恰恰是抒情诗的视角。《1905年》的前两章分别以“父辈”和“童年”为题,抒情主人公以“我14岁”的眼光打量一切,展示出他所感受的那个时代的俄罗斯生活,远远不同于通常的历史题材作品。帕斯捷尔纳克作为“纯粹的抒情诗人”的特点,在他的历史长诗写作中依然呈露出来。

《安全保护证》(1930)是帕斯捷尔纳克对1900—1930年间自己的精神历程的一种回顾,其中忆及与里尔克的富于诗意的邂逅,斯克里亚宾、别雷和勃洛克的魅力和影响,在马尔堡受益匪浅的求学生活,与同时代诗人的交往,对浪漫主义和现实主义的看法,等等。作者从不同角度阐明了自己的艺术观。他认为,“艺术作为活动是现实的,作为事实是象征的。说它是现实的,是因为不是它臆造了借喻,而是在大自然中发现了借喻并神圣地把它再现出来。”“说艺术是象征的,指的是它具有全部吸引力的形象。艺术的唯一象征是形象的鲜艳和清晰,以及就艺术整体而言形象又不是不可互换的。……形象的可以相互替代,即是艺术,它是力的象征。”[6]这些观点,既是帕斯捷尔纳克思考艺术问题所形成的一些结论,也是他的艺术实践经验的一种概括。

1931年夏秋两季,帕斯捷尔纳克是与后来成为他第二个妻子的季娜伊达•叶列梅耶娃在高加索度过的。在这里,诗人重新回到抒情诗创作上。他以恣意纵横的抒情笔触和敏锐深邃的洞察力描绘绚丽多姿的大自然景色,赞美淳朴热情的民风,表达对季娜伊达的热恋之情。高加索之行不仅深化了诗人对爱情的体验,对大自然的崇敬,还使他感受到了格鲁吉亚诗歌的特有意蕴。这一切,都对他此后的创作产生了重要的影响。因此,诗人才把他写于高加索的诗作以《第二次诞生》(1932)为名结集出版。

1930年代以后的苏联现实,使具有独特歌喉的帕斯捷尔纳克几乎中断了自己的吟唱。他的作品受到批判和指责,于是他只好转入文学翻译工作。他曾译有贺拉斯、汉斯•萨克斯、莎士比亚、歌德、拜伦、雪莱、济慈、魏尔伦、裴多菲、维尔哈伦、里尔克和东欧诸国及格鲁吉亚诗人的大量作品。1937—1939年间,帕斯捷尔纳克还曾在报刊上发表过六个作品片断:《在后方的一个县里》、《别离之前》、《傲慢的乞丐》、《奥莉娅姑姑》、《十二月的夜晚》和《带长廊的楼房》。这些陆续发表的片断,其实是作家构思中的长篇小说的第一部(整个小说计划共为三部)。从保存下来的相关文献资料中,可知作家本人先后为他构思的长篇小说考虑过若干不同的题目,而最后选定的题目则是《帕特里克手记》。作品从主人公帕特里克•日乌利特的视角,以第一人称展开叙述。1916年前后作家本人在乌拉尔山区的经历和印象,仍然是小说情节的基础;而1931—1932年间的旅行生活,以及这两段经历之间的大量见闻和感受,则进一步充实了他的艺术构思,使他得以用一种具有历史穿透力的目光审视这些年中所发生的种种事件,沉思它们所造成的灾难性后果。这样,在作品关于第一次世界大战的岁月里的那些人和事的追述中,便不难瞥见作家对未来的洞察。作品中的许多人物、事件和情节,后来都以变化了的形式进入《日瓦戈医生》中。帕特里克•日乌利特同样是日瓦戈的雏形;而女主人公伊斯托明娜的形象,上承《柳维尔斯的童年》中的叶尼娅•柳维尔斯,《斯佩克托尔斯基》中的伊里因娜,下启《日瓦戈医生》中的女主人公拉莉莎,成为帕斯捷尔纳克笔下的女性形象画廊中的重要角色之一。

卫国战争年代,帕斯捷尔纳克的一本新诗集《在早班列车上》(1943)得以面世,这是诗人沉默多年以后出版的第一本诗集。随后,他又有《辽阔的大地》(1945)、《长短诗选》(1945)两本诗集出版。这些新诗作表明,诗人正在逐渐克服以往诗歌过于雕琢的装饰性手法,追求明朗、清新和简洁的诗风。战后,由于日丹诺夫主义的猖獗,在阿赫玛托娃和左琴科惨遭批判和辱骂的同时,帕斯捷尔纳克的作品又一次受到批判。诗人不得不再度转向欧洲文学名著的翻译,沉潜于莎士比亚、歌德和席勒等人所建造的文学世界,先后译出了16部剧本,包括莎士比亚的《安东尼•克莉奥佩特拉》、《哈姆雷特》、《亨利四世》、《李尔王》、《麦克白》、《奥瑟罗》、《罗密欧与朱丽叶》等7部剧作,歌德的《浮士德》,席勒的《玛丽亚•斯图亚特》和克莱斯特的《破瓮记》等4部剧作。他翻译的莎士比亚的悲剧和歌德的诗剧等西欧古典名著,尤其受到国内外学界的推崇。

《罗密欧与朱丽叶》电影剧照

从1948年起,帕斯捷尔纳克开始了长篇小说《日瓦戈医生》的创作。作品于1955年底完成。1956年初,作家将小说手稿送交《新世界》、《旗》两杂志和国立文学出版社,9月间收到《新世界》编委的一封措辞严厉的退稿信。小说在国内出版显然无望。1957年11月,小说首先以意大利文译本在米兰问世,次年即出版俄文本。在不到一年的时间内,这部作品就被译成15种文字,广泛流行于欧美各国。1958年10月,瑞典皇家科学院宣布将当年的诺贝尔文学奖授予帕斯捷尔纳克,以表彰他在“现代抒情诗和俄罗斯伟大散文传统领域所取得的卓越成就”。但是,在苏联各大报刊上却刮起了批判帕斯捷尔纳克的猛烈风暴。苏联作家协会宣布开除他的会籍,塔斯社则授权声明:如果作家出国去领奖后不回国,政府将绝不追究。在种种压力下,帕斯捷尔纳克只得致电瑞典皇家科学院,表示拒绝领奖。《日瓦戈医生》直到1988年才首次在苏联国内出版。

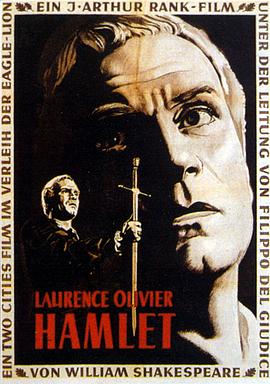

《哈姆雷特》,改编自莎士比亚戏剧

完成《日瓦戈医生》后,帕斯捷尔纳克还写有组诗《雨霁》(1956—1959)和又一部自传体随笔《人与事》(1957)。《雨霁》是诗人晚年精神生活的艺术写照,它充分表现了诗人对大自然的热爱,对生活的依恋,也抒发出他的精神苦闷,如《晚风》、《初雪》、《上帝的世界》等诗。1959年1月在国外报刊上发表的《诺贝尔文学奖》一诗,更集中表达了诗人在遭到严重打击后的痛苦心绪。《人与事》直到1967年才获准发表。这本书包括“幼年”、“斯克里亚宾”、“1900年代”、“第一次世界大战前”和“三个影子”等五章,在内容上和《安全保护证》互为补充或映衬,可将两者视为同一主题的两种变奏,但《人与事》的文笔显然更加优美纯熟,作者的见解也更为深刻。1960年年初,帕斯捷尔纳克又开始了剧本《盲美人》的创作,希望通过反映农奴制时代民间艺人的遭遇,表达出关于社会自由和俄罗斯文化传统的某些思考。然而,疾病使他只完成了这部剧作的第一幕。1960年5月30日,帕斯捷尔纳克于莫斯科近郊的彼列捷尔金诺去世。

长篇小说《日瓦戈医生》是帕斯捷尔纳克创作的高峰。作者在写作过程中曾说:“我想在其中提供出最近45年间俄罗斯的历史映像,……作品将表达对于艺术、对于福音书、对于在历史之中的人的生活以及许多其他问题的看法。”[7]小说从1905年革命之前(1902)写起,中经第一次世界大战、二月革命、十月革命,到国内战争、新经济政策时期,再到卫国战争前夕,尾声一直写到第二次世界大战结束,时间跨度前后约半个世纪。活动于上述历史时空中的,是俄罗斯社会各阶层的60多个人物。他们共处于一个充满变化与巧合的动荡的世界中,彼此的命运既相互依存,又充满矛盾冲突。在这些人物中,占据最重要的位置的是以日瓦戈医生为代表的一批知识分子。但作品却不限于描写这些知识分子的生活、事业和爱情,而是着重表现他们在历史变动年代的种种复杂情绪和感受,他们对时代的深沉思考,他们在这个时代的必然命运。全书可以说是20世纪上半叶俄国知识分子命运的一部艺术编年史,又堪称一部通过个人命运而写出来的特定时代的社会精神生活史。

整部小说有一个按照时间顺序展开叙事的编年史框架,以主人公日瓦戈的命运为主线,以女主人公拉莉莎(拉拉)的命运为副线,基本情节呈纵向发展。这一主一副两条线索,一开始各自独立展开,随后则逐渐交汇、重合,并串联起与两位主人公有联系的社会各阶层的众多个人物,从而由一种独特的视角映现出近半个世纪的动态历史画幅。小说人物众多,但角色层次分明。关于日瓦戈的生活、心理和命运轨迹的描写与勾画构成作品的主干。存在并活动于日瓦戈周围的主要人物有他的舅舅韦杰尼亚平、妻子冬妮娅和她的父亲化学家格罗米科、同父异母兄弟叶夫格拉夫、同学与朋友戈尔东和杜多罗夫等人。在拉拉的命运史这条副线上,则有她母亲吉沙尔太太、丈夫帕沙•安季波夫(斯特列利尼科夫)、律师科马罗夫斯基等人。两条线索的主要人物都在主人公的生活中发挥了无可替代的作用和影响。除了上述主要人物之外,作品中还有众多的次要人物,他们也在小说中发挥了不同的作用。正如俄国流亡批评家马克•斯洛尼姆所指出的那样:“次要人物刚在作品中出现时似乎远离中心线索,和主人公的命运无关,但随着情节的进展,所有这些人物的命运都和主人公的命运联系、纠结、‘编织’在一起,都在不同程度上参与了他的生活。”[8]

从小说的空间处理和场面设置上可以看到,作品的主要情节均发生于莫斯科和西伯利亚的乌拉尔地区这两大板块中。在前一板块中,有拉拉的母亲一度租住的军械胡同“黑山”旅店、布列斯特街28号铁路职工宿舍、希弗采夫大街格罗米科兄弟的住宅、卡梅尔格尔斯基大街帕维尔•安季波夫的租房等不同环境;后一板块则有尤里亚金市、瓦雷金诺庄园及其周围的众多村镇,还有处于这一带的游击队营地等。稍稍旁离这两大板块、却对其起着勾连作用的,则是杜普梁卡庄园、一战前线的梅留泽耶沃小城和从莫斯科到乌拉尔的列车及铁路沿线地区。所有这些环境在作品中均以“独立”的场景先后出现,发生于其中的故事分别得到铺叙,犹如一部电影的几组画面。这些场景和画面迅速更替,却都围绕主人公的命运这一主轴。作家精心取舍、恰当剪裁,使小说的结构堪称完美。

1960年年初,帕斯捷尔纳克曾这样谈到小说的创作动机:

当我写作《日瓦戈医生》时,我感到对我的同时代人欠下了一大笔债。这一写作就是偿还债务的尝试。当小说缓缓向前推进时,债务感充溢着我的心胸。在多年的抒情诗写作或翻译之后,我觉得有责任讲讲我们的时代,讲讲那些远逝的、但仍然笼罩着我们的岁月。时间不等人。我想在《日瓦戈医生》中把往昔镌刻下来,并给予那些年代里俄罗斯生活中美好和敏感的方面以应有的评价。无论是那些日子,还是我们的父辈和祖辈,都一去不复返了,然而我却在未来的繁荣锦绣中预见了其价值的重现。我试图把这些都写出来。[9]

作家无疑成功地实现了自己的艺术构思。《日瓦戈医生》可以说是作家在战后岁月里对20世纪前期的俄罗斯历史所作的一种诗的回望,是作家与时代的一部艺术性的对话。作品对于历史的反思,是通过独特的叙事艺术予以表达的。读者所读到的,是一种隐喻模式中的历史投影,是经由一系列场景、意象、象征和暗示呈现出来的存在于这一历史中的鲜活个性。主人公日瓦戈既是一位医生,又是一位诗人和思想者;他的活动、言论和思考构成作品的内容主干,而他本人又以诗歌和札记的形式记述或表现自己的所见所闻、所感所思。他的札记《游戏人间》,便是当时岁月的日记,其中有随笔、诗作和杂感。小说第9章“瓦雷金诺”中,就含有日瓦戈的9篇札记;在第15章“结局”中,也包含日瓦戈辗转回莫斯科以后写的札记。他写的诗作,或独立成篇,或是札记的一部分。作品通过日瓦戈的坎坷经历,借助于他的札记、创作、书信、独白和思考,经由他和上述所有人物之间的交往和对话,从这一批不同类型的知识分子的视角,勾勒出那个风云变幻的历史时代的一幅幅生动侧影。读者可以看到因城市里夜间发生战斗而倒在人行道上的伤员,街头张贴的政府公告和法令,身穿皮夹克的权力无边的委员,被战火和饥荒蹂躏的村庄,却很少能看到关于社会重要事件的具体而直接的描写,因为作品着重表现的不是历史真实本身,而是人物关于这些历史事件的预感、反应、思考、评说和联想。人物的思索与言论,人物之间的对话或叙述者的直接言说,广泛涉及历史、时代、艺术、宗教、人的灵魂、民族性格以及真善美等方面的内容,如“没有武器的真理是不可抗拒的力量”;俄罗斯民族性格显示出一种“内在的衰退,多少世纪所形成的历史性的疲倦”;作品所描写的那个时代的特征之一是:“按照那些陌生的、强加给所有人的概念去生活”,许多人都“准备出卖最珍贵的东西,夸奖令人厌恶的东西,附和无法理解的东西”[10],等等。这一切,都使小说具备了丰富的思想内涵和浓厚的哲理色彩。

小说着重表现了日瓦戈的人道主义观念及其与那个血与火的时代之间的悲剧性精神冲突。日瓦戈童年时代的经历,使他养成了内向的性格和对弱小不幸者的同情,成年以后,日见深厚的文化修养又使他获得了一种博爱精神。外科医生的职业,则培养了他对人对事的严谨、客观、冷静的态度。他善于独立思考,对任何现象都力求作出自己的判断。在历史发生深刻变动的年代,他仍然把个性的自由发展、保持思想的独立性视为自己最主要的生活目标,而他看待问题的基本出发点则是根深蒂固的人道主义。这样,他就不可避免地和正在以暴力手段改造世界、并要求所有人都服从这一目标的时代发生抵牾。但是,这种矛盾既不是政治上的,也不具备经济背景。日瓦戈虽然有自己的政治见解,但缺乏政治兴趣和激情,从未参加过任何有组织的政治活动;他虽然出身于富家,对父亲的大笔遗产却无动于衷,还要岳父和他一样保证不谋求重整家业。他与时代的冲突主要是精神上的。他从作为还俗神父的舅舅那里所接受的宗教思想,是接近俄罗斯宗教哲学家费奥多罗夫的“共同事业哲学”的、以博爱为原则的世界观。这种世界观认为,历史的发展应当有利于维护人格自由,保持个性独立,捍卫人的尊严。因此,日瓦戈高度重视个性自由,但又具有“与民同乐”的思想,认为个人应在实际生活中做一些具体的、对他人有益的事情。他以人道主义的眼光看待一切人和事,区分善与恶。他那种童稚般单纯的心灵,超凡脱俗的胸怀,使他无法接受一切形式的暴力。他在人类思想水平、道德水平和价值标准还没有达到认可他的精神追求的高度的时代“过早地”出现了,他超越了那个时代,结果反而好像落后于时代。这是他的悲剧。《日瓦戈医生》这部作品同情、肯定主人公的精神追求和社会道德理想,经由他的遭遇反映了十月革命前后俄罗斯一代知识分子的思想情怀和共同命运。

小说的女主人公拉拉是作家为俄罗斯文学提供的又一优美动人的女性形象,也是精神生活丰富、内涵复杂而深广的俄罗斯本身的一种隐喻。她与日瓦戈无论在家庭背景、社会关系和个人生活方面都有很大的差异,但是两人又具有许多相似的内在品格,个性气质、精神特点和价值观等方面都较为接近。拉拉外表纤弱,但具有坚韧的精神力量和内在的心灵之美,并同样追求个性的自由与完善。她以一般少女所缺少的、罕见的毅力,摆脱了使她沉沦的陷阱,克服了身心创伤所带来的各种困难,争取到一种独立自由的生活。为了维护人格尊严,她曾毫无畏惧地去惩罚她的仇人科马罗夫斯基。当时代的浪涛把她和日瓦戈冲到一起,使两人的命运结合为一体时,她对个性独立和自由的追求、她的人道主义生活理想表现得尤其充分。但是拉拉的命运和日瓦戈一样,即便是他们逃到荒郊僻野、沉醉于与世隔绝的梦一般的生活中,也无法躲避时代风暴的冲击。她与丈夫安季波夫的分手,她再次落入仇人之手,她与日瓦戈的别离,她的被捕以至死亡,都与动荡的历史本身紧密相关。她最后伏在日瓦戈的遗体上所倾吐的充满泪水的悼词,透辟地说明了她与时代的差距。作品通过安季波夫之口说道:“时代的所有主题,它的全部眼泪和怨恨,它的任何觉醒和它所积蓄的全部仇恨和骄傲,都刻画在她的脸和她的姿态上,刻画在她少女的羞涩和大胆的体态的混合上。可以以她的名字,用她的嘴对时代提出控诉。”(442页)这段话更将拉拉的形象提到了多灾多难的俄罗斯女性的象征的高度。

拉拉的丈夫安季波夫,也是刻画得很成功的艺术形象。他出身于工人家庭,其父因参加1905年革命而被流放到西伯利亚。一战期间他曾任俄军准尉,后被敌方俘虏带到国外,十月革命后逃回俄罗斯,参加了红军。他对苏维埃政权赤胆忠心,具有卓越的军事指挥才能,成为一位坚强的革命者,一位战功赫赫的红军指挥员,军事法庭的成员。但是,他在旧俄时代的苦难经历,他对科马罗夫斯基丑行的了解,使他产生了一种狂暴的复仇心理,以至他的化名斯特列利尼科夫曾一度使人胆寒。然而,由于他在一战期间的经历,作为曾被俘带往国外的旧军官,他也成了清洗对象,最后被迫含冤自尽。这是一个被冤屈的正直的人,也是一个悲剧性人物。他的性格、遭遇和命运,不仅具有典型性,还能引起人们的许多思考。

《日瓦戈医生》在艺术上具有鲜明的特色。它的叙述方式变化不一,呈现出多样性的风格。作品似乎有意打破那种经过精心构思的“流畅叙述”的传统,把独特的戏剧性事件和诗意浓郁的抒情性篇幅、简单的词汇组合(如“你的离开,我的结束”,“这又是我们的风格、我们的方式了”)和复杂的感情表现、诗人的奇妙幻想和深沉的哲理思索结合在一起,在“不流畅”的叙述中取得了一种“大智若愚”的独特效果。作品中既有精确的现实主义描绘,又不乏由机缘与选择、欢乐与历险、别离与死亡构成的具有传奇色彩的故事;既有丰富的想象和浪漫的激情,又有无数的旁白与插曲,如同启示性的寓言;既有高雅的语言,优美的文笔,又有故作“平板”之貌、显示出朴野风格的文字。它是一部以诗的语言写出来的小说,体现了作者关于“艺术记录被感情取代的现实”的一贯观点,显示出他的小说作为“诗人的散文”的艺术面貌和美学特质。

善于通过主人公的梦境与幻觉,运用隐喻与象征来表现人物心理、命运或人物之间的关系,也是这部小说的一大特点。如作品中写日瓦戈一次生病时,曾有很长时间处于谵妄状态,在幻觉中看到一个长着吉尔吉斯人的小眼睛、穿着一件在西伯利亚或乌拉尔常见的那种两面带毛的鹿皮袄的男孩;他认定这个男孩就是他的死神,可是这孩子又帮他写诗。这一幻觉形象象征性地预示了日瓦戈后来的遭遇。又如拉拉在受到科马罗夫斯基引诱之后,曾梦见“她被埋在土里,外面剩下的只有左肋、左肩和右脚掌;从她左边的乳房里长出了一丛草,而人们在地上唱着《黑眼睛和白乳房》和《别让玛莎过小溪》”(48页)。在此之前,作品中已写到“透过左边的肩胛和右脚大趾头这两个接触点,拉拉能够感觉出自己的身材和躺在被子下面的体态”(25页)。显而易见,这个梦隐喻了拉拉刚刚被激起的对自己身体的感觉,以及处于审视之下的羞耻感和罪孽感。日瓦戈落入游击队之后,在听到一个暴虐的传说时,也在幻觉中仿佛看到“拉拉的左肩被扎开了一点”,好像有一把利剑“劈开了她的肩胛骨。在敞开的灵魂深处露出了藏在那里的秘密”(357页)。这一幻觉和拉拉的梦遥相呼应,暗示日瓦戈早已驶入她心灵的隐秘之处。

日瓦戈所做的关于拉拉和冬妮娅的梦,隐喻了他对这两位女性的不同情感和矛盾心理。日瓦戈和拉拉彼此走近是在乌拉尔地区的尤里亚金,此前他们仅在一战前线梅留泽耶沃的医院里作过交谈,而革命前在莫斯科只是打过两次照面。但拉拉的形象不知从何时起已经悄悄进入日瓦戈的心田,以至他在和一家人初到瓦雷金诺时,就在梦中听到了她那圆润的嗓音。“一个女人的声音把我惊醒,我在梦中听到空中响着她的声音。”(280页)梦醒之后,他却想不起来这是谁的声音。直到在尤里亚金图书馆再次看见拉拉时,他才忽然领悟到,那个冬夜里在梦中所听到的正是拉拉的声音。如果说,日瓦戈的梦和他的潜意识直接相连,那么他后来的“领悟”则使他看到了自己的情感深处。然而,正如一切拥有责任感和高尚情操的人那样,日瓦戈走近拉拉以后,并没有心安理得,而是始终对冬妮娅、对家庭抱有一种负疚感。他所做的冬妮娅一手抱着一个孩子,难民般地在刮着暴风雪的野地里行走的梦,还有儿子舒罗奇卡被破裂的自来水管道里山洪般冲出来的水吓得直喊爸爸的梦,都是他有负于妻儿的真实心理的隐喻。

同隐喻与象征手法相得益彰的是作品中的意象运用。小说中多次出现“窗边桌上燃烧着的蜡烛”的意象。学生时代的拉拉就喜欢在烛光下谈话,帕沙•安季波夫总是为她准备着蜡烛,每当他们在卡梅尔格尔斯基街的那间租房里交谈时,他就把蜡烛放在窗边桌上点燃。这时,房间里便洒满柔和的烛光,在窗玻璃上靠近蜡头的地方,窗花慢慢融化出一个圆圈。日瓦戈大学时代的最后一个冬天,曾和冬妮娅一起去斯文季茨基家里参加圣诞晚会,当他们穿过卡梅尔格尔斯基大街时,他曾注意到一扇玻璃窗上的窗花被烛光融化出一个圆圈,并下意识地念出了“桌上点着一支蜡烛……”这样的句子。十分巧合的是,决定枪击科马罗夫斯基的拉拉此时正在和帕沙交谈;而日瓦戈正是在这次圣诞晚会上第一次看到拉拉的;许多年以后,日瓦戈去世后尸体停放的房子,恰恰是当年帕沙租的那间房子;当拉拉奇迹般地出现在日瓦戈灵柩旁时,她怎么能想到,死者当年驱车而过时曾看见窗前的蜡烛和被烤化了的霜花,“从他在外边看到这烛光的时候起——‘桌上点着蜡烛,点着蜡烛’——便决定了他一生的命运?”(477页)“桌上点着蜡烛”也同样是“尤里•日瓦戈的诗作”第15诗“冬之夜”的主导意象。小说中反复出现的这一意象,深印在男女主人公的意识中,象征着他们俩心心相印的心灵之光。

另一值得注意的意象是“荒漠中的花楸树”。日瓦戈先是在游击队宿营的树林边发现这棵花楸树的,它美丽而孤独,是所有树木中唯一没脱去叶子的树。再次见到它时,树上已经挂了一层冰雪,“一半埋在雪里,一半是上冻的树叶和浆果,两只落满白雪的树枝伸向前方迎接他。”(364 页)这花楸树看上去是那样经不起风雪的肆虐,既象征着男女主人公高洁的精神境界,又隐喻了他们即便是逃到荒郊僻野,也无法躲避时代风暴的冲击。

《日瓦戈医生》中的景色描写也是独树一帜的,并且同样和作家对于个性的关注相联系。这尤其显示于作品关于自然景色的“转喻性描写”(метонимическое описание)。作家一方面赋予自然景物以人性,另一方面又把人物的心情投射到自然界,甚至让人物渗透到大自然中去,着意强调人和自然的不可分性。整部小说中的景色描写始终以冷色调为主,较多出现旷野、冰霜、风雪、寒夜、孤星和冷月的画面,既与主人公超凡而忧悒的精神气质相和谐,又呼应了作品大提琴曲一般沉郁的抒情格调。

《日瓦戈医生》对20世纪前期俄国历史进行书写和反思的独特视角,它所显示的高度关注个性的历史观和它那特有的叙事艺术,使这部长篇小说既指涉、概括、隐喻和表达了一个时代,又超越了特定的历史时代,从而成为具有某种广远而永恒的价值和“纯诗”品格的作品,并得以跻身于世界文学经典之列。帕斯捷尔纳克获得诺贝尔文学奖,无疑是当之无愧的。

[1][苏]鲍•帕斯捷尔纳克:《双子星座》,智量译,花城出版社2012年版,第35、107页。

[2]Цветаева М.И.“Световой ливень”.Избранные сочинения в двух томах,Т.2.Москва:Издательство《Литература》,1998,с.497.

[3]在俄罗斯话语出版社出版的11卷本《帕斯捷尔纳克》全集(2003-2005)中,俄文编者将这部小说草稿名以《Первые опыты》;опыты兼有“试验”、“试作”、“体验”之意。

[4]Анисимов И.И.(гл.ред.)Литературное наследство,Т.70.Горький и советские писатели.Неизданная переписка.Москва:Издательство АН СССР,1963,с.309-310.

[5]Пастернак Б.Л.Полное собрание сочинений В 11 томах,Т.2.Москва:Издательство 《Слово》,2004,с.31.

[6][苏]鲍•帕斯捷尔纳克:《人与事》,乌兰汗、桴鸣译,三联书店1991年版,第84—85页。

[7]Богданов В.“Но кто мы и откуда?…”Доктор Живаго.Пастернак Б.Москва:Издательство《ОЛМА-ПРЕСС》,2005.с.16.

[8]Слоним,М.“Роман Пастернака”.Коростелев,О.А.и Мельников Н.Г.Критика русского зарубежья:В 2 ч.Москва:ООО Издательство Олимп,ООО Издательство АСТ,2002,с.133.

[9]Карлайл,О.“Три визита к Борису Пастернаку”.Пастернак Е.В.,Фейнберг М.И.Воспоминания о Борисе Пастернаке.Москва:Издательство《Слово》,1993,с.653.

[10][苏]鲍•帕斯捷尔纳克:《日瓦戈医生》,蓝英年、张秉衡译,人民文学出版社2006年版,第42、297、391、417页。以下凡引用此作品,均引自这一译本,不另加注,仅在引文后注明页码。

梦千寻

梦千寻