“儿童电影”几乎已经成了伊朗影片近几年最为人熟知的一种类型。

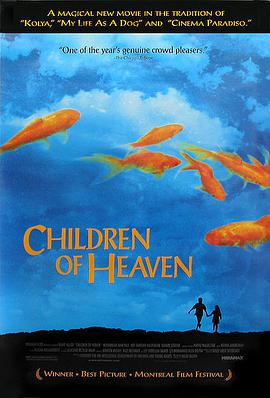

电影《小鞋子》壁纸

阿巴斯和贾法·帕纳希之后,马基德·麦吉迪( Majid majidi)导演的《天堂的孩子》( Children of Heaven,又译《小鞋子》)创下伊朗首次入围奥斯卡最佳外语片的记录,还在美国获得近百万美元的票房(创下伊朗电影票房记录),接着又以《天堂的颜色》在美国拿下更惊人的200万票房(仅不到30家戏院),成为既是得奖常胜将军,又是超级票房保证的“伊朗之光”

儿童电影”风潮的起源,可以推溯到伊朗一个相当特别的机构“青少年发展协会”( Institute for the Intel-lectual Development of Children Young Adults阿巴斯早在70年代进入这个机构,并于该机构成立电影部门后,开始电影创作,他曾表示:“很偶然的巧合,让我的多数作品都和儿童有关,这是因为工作环境的关系。”

而另个重要的因素,是阿巴斯藉由《何处是我朋友的家》等片建立起国际声望,对同侪与后进而言,都成为借鉴和效法的对象。

摇摆的童年 Bumm Bumm Bole (2010)

于是纯真自然的儿童电影成为伊朗最主要的电影输出与文化特征,但是阿巴斯也强调:“我并不认为这些是拍给儿童看的电影,而是刚好中心人物都是儿童罢了。拍摄《天堂的孩子》时,马基德·麦吉迪四处筹措资金,却因为片中关于贫穷的描述而到处碰壁,甚至伊朗政府也不太愿意赞助这种电影,后来还是“青少年发展协会”同意支持,这个拍片计划才得以开镜。

所以在某种意义上,“青少年发展协会”反而成了一个最有效率与远见的制片单位,而为了得到这个单位“名正言顺”的支持,一个从儿童出发的故事就成为必要。

马基德·麦吉迪是比阿巴斯更晚一辈的导演(阿巴斯生于1940年,马基德·麦吉迪则是1959年),他还是一位专业演员。

小鞋子

在伊朗回教徒革命后,他加入了政府伊斯兰文化宣传局的艺术部门,担任许多伊朗电影的演员。

事实上马基德麦吉迪并不是阿巴斯的学生,而是出自伊朗另一位电影大师马克马巴夫( Mohsen makhmalbat)的门下,曾跟着马克马巴夫拍过电影(说起马克马巴夫,更是一位了不起的电影大师,他的全家都会拍电影,尤其是他的女儿萨米拉18岁时执导的《苹果》即令人惊呼不已,其新作《老师的黑板》在戛纳电影节上也是掌声不断)。

马基德麦吉迪最重要的经历就是在马克马巴夫的多部作品中担任主角,包括传奇神话故事《战胜魔鬼》、社会片《两眼双盲》、政治电影《抵制》,受到了不少熏陶,让他对不同类型的作品有相当程度的认识,而马克马巴夫对于乡野传奇近乎天马行空的想像力,以及擅于利用影像制造出强烈戏剧张力的手法,对于日后虽然投身于检阅风格的马基德·麦吉迪,在叙事方法上也有很大的影响。

的马基德麦吉迪与其他伊朗导演的作品的最不同之处,就是他对以家庭为背景的故事情有独钟,喜爱探讨亲情、血缘关系中的那份沉重与甜美。

在进入影坛10多年后,前伊朗文化部长卡塔米当上总理,积极推动电影事业的振兴,1992年马基德·麦吉迪终于得以执导他的第一部作品《手足情深》( Budak)。

这部以兄妹间的手足情感为重心的影片,在伊朗当地引起很大轰动,拿下了伊朗法吉影展最佳剧本奖,也让麦吉迪有了很大信心,于是4年后,他拍了《父亲》( The Father),正式走入国际影坛。

1998年,在“伊朗青少年发展协会”的资助下,麦吉迪开拍了他最简单温柔的作品《天堂的孩子》,描述一则关于哥哥努力帮妹妹赢得一双新鞋的小故事在美国不仅拿下高额票房,更史无前例地代表伊朗入围了奥斯卡最佳外语片。

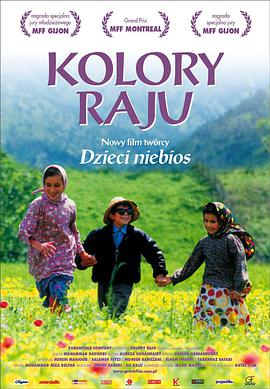

而正在其新作《天堂的颜色》( The Color Of Paradise)中,马基德麦吉迪对亲情的探讨,又从手足之情转向父子关系,以一个盲童的暑期生活,透视亲情中充满矛盾的爱与怨、寄托与负担。

天堂的颜色

马基德·麦吉迪除了继承伊朗这股儿童电影潮流的某些清新优点外,他的影片中所展现的娴熟叙事技巧及开拓的新内涵,更让它不至于在因袭的原地踏步,而是重新定义我们对伊朗及伊朗电影的印象,并且深深地为其饱满的情绪所感动。

◎小草

梦千寻

梦千寻