导演是一种很奇怪的行当,职业基础是个人感受和人生经历,职业手段是视听语言,职业的目的却是丰富别人。虽然在这个过程中筋疲力尽,身心遭受折磨,甚至受尽天灾人祸,但仍乐此不疲。他们为了苛求完美而不惜大动干戈,大多数导演在某种程度上都是执拗的疯子,尤其是大师黑泽明。

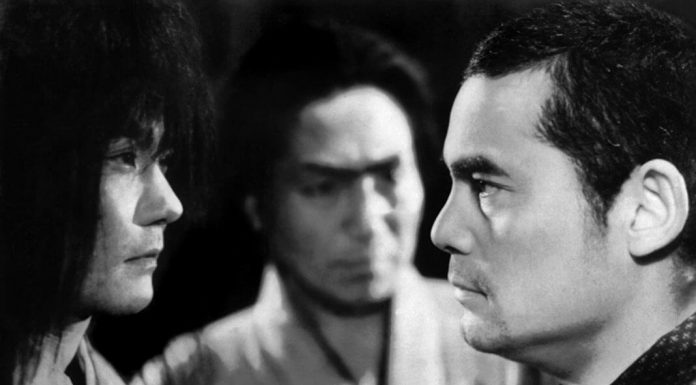

姿三四郎

黑泽明从26岁才开始进入从来没想过的电影圈,并且一发不可收,而之前他甚至差点和命运失之交臂,从《姿三四郎》((1943)起步,由《罗生门》(请见本书第一卷第80位)达到高潮,并通过《七武士》(见本书第一卷第14位)、《乱》((见本书第一卷第124位)、《梦》(夢,1990)等电影延续着导演生涯的梦幻。1998年9月6日下午,黑泽明在东京去世,享年88岁。10年过去了,他的思想借由光影形成的神奇画面穿越时空,我们仍然对他顶礼膜拜……

电影《乱》壁纸

“从《罗生门》以后的我的作品中的人物,去认识《罗生门》以后的我,我认为这样最自然,也最合适。人不会老老实实地说自己是一个怎样的人,而是常常假托别人才能老老实实地谈自己。因此,再没有比作者的作品更能说明作者的东西了。”素有“日本电影天皇”之誉的黑泽明,如此结束了他的自传《蛤蟆的油》,让读者在他的作品中找寻他的世界;另一方面,黑泽明在《蛤蟆的油》里回忆了从他小时候到《罗生门》之间的一些故事,而这些成长的经历也在或多或少的影响着他的性格、他的人生,并若隐若现地出现在他的作品里,毕竟,人生如戏,戏如人生!

父亲

黑泽明,1910年3月23日生于东京品川区大井町的一个陆军军官家庭。他是家里的老幺,有3个哥哥及4个姐姐(不过跟他关系比较密切的是他的三哥跟最小的那个姐姐,但都不长寿)。

在传统的社会里,父亲往往对一个男人的性格及成长产生很重要的影响,这在20世纪上半叶的日本依然很明显。对于黑泽明来说,一方面是来自于父亲(他是陆军军官)的性格影响,在不少的作品中都充满着日本文化中特有的武士道精神,甚至像《七武士》、《影子武士》(影武者,1980)等都是直接讲述武士的故事,通过各种武士的角色来反思武士文化(毕竟黑泽明生活的时代也不再是封建时代,而且受到了欧美资本主义时代的冲击);另一方面,因为出身的问题,他也没有征兵入伍上战场,毕竟战火是无眼的,更何况像小津安二郎在后来还常被人质疑其参与战争的经历。另外,黑泽明最初是想在绘画方面发展,遇到种种波折后,在父亲的鼓励支持下,通过了招考进入了电影界。

《影武者》电影剧照

黑泽明没有在自传中过多地谈到他的父亲,但却无法抹杀父亲对他的影响,尤其是那一句,“军人出身、对子女一向严格要求的父亲,在那认为电影会对子女教育产生不良影响的时代与潮流之中,主动携全家去看电影,而且后来他认为看电影对子女教育有益的态度也没有改变,对我后来的人生,似乎是起了指明方向的作用”。

哥哥

在黑泽明的3位哥哥中,给他影响最大的则是这位三哥丙午——在《蛤蟆的油》中,他也一直以“哥哥”称呼这位三哥,而其他的两位哥哥基本上一笔带过)。

丙午是一个非常有才华的年轻人。他不仅在黑泽明小时候担当起在学校中保护弟弟的责任,而且,也是最重要的一点,他对黑泽明在电影方面的成就起到了很大的帮助和促进作用。在电影这门艺术最初出现的三十多年里,它基本上是以默片的形式出现的。20世纪初,日本的影院为了招徕客人,聘请了不少“辩士”为正在上映的电影做讲解或者配音等,因此形成了早期日本电影文化中的“辩士文化”。而黑泽明的哥哥丙午,则是二三十年代的重要“辩士”,并在潜移默化中影响了黑泽明的对电影的认识(丙午的自杀也是促使黑泽明进入电影界的一个因素)。

“写他,我心里很难过。但是如果不写,就无法继续写别的,只好写出来”——黑泽明在自传中谈到的这个“他”,便是哥哥丙午。在黑泽明后来的不少作品里,塑造了一个个性格比较鲜明的“哥哥”或者哥哥式的形象,包括《七武士》中的武士首领也更像是哥哥而不是父亲。

老师

家庭教育是人生的一大关键,而学校教育、社会教育则是人融入社会的重要环节,在《蛤蟆的油》中,前4章(全书6章)有不少涉及老师的内容,从他的小学时代到中学再到进入电影界。

黑泽明的一生中遇到了不少老师,有些记忆已经淡远,也有好些深刻地铭刻在他的脑海里,包括小学时代的立川老师、进入电影界后的山本嘉次郎导演(“于是碰到了我一生之中最好的老师”)等。黑泽明先生在83岁高龄时还亲自执导新片《袅袅夕阳情》(まぁだだょ,1993),影片虽然是讲述《百鬼园随笔》、《续百鬼园随笔》的作者百闲先生的苦中作乐、既洒脱又固执且贪玩的日常生活,但在影片的背后充满着他对于这位现实中的人物以及自己的老师的敬仰之情,显得非常真挚。就如百闲老师在宠物猫没了之后,在澡堂里一边哭一边自言自语着“哎呀,实在是太丢人了,真不想让人看到我现在这副样子,可是我实在是太伤心,太难过,太想不开了……可是我想来想去,还是克制不了自己”——黑泽明并没有因为百闲先生的身份而刻意隐瞒什么,而是以富有幽默感的生活细节丰富了这个人物形象,并寄托了导演本人对老师的敬仰与怀念之情。

死亡

在日本文化中,死亡是一个特别的话题,且常常被认为:“死亡并非生的对立面,而是作为生的一部分永存”。同样地,在黑泽明的人生与电影世界里,都不乏死亡。

即使不说在他出生之前就已经病逝的二哥,在他的青少年时代,与他关系最密切的小姐姐、三哥都陆续去世。中学二年级(1923年),他也亲身体会了那场影响深远的关东大地震(他与死亡擦肩而过)——它“告诉我自然界异乎寻常的力量,同时也使我了解到异乎寻常的人心……无论朝哪里望,什么都看不见,这是最使人感到孤立无援的。它使人的内心深处产生了惊慌和不安,也使人处于名副其实的疑心生暗鬼的状态”。

死亡在黑泽明的电影里也频繁的出现,如《七武士》中,黑泽明以比较详细的镜头语言刻画了数位武士的罹难过程,这些过程与其说是伤痛的死亡过程,还不如说是一个比较悲壮地走向生的永恒过程。还有《影子武士》、《八月狂想曲》(八月の狂詩曲,1991)等,主人公在最后离世前,都处于胜似闲庭信步的宽松心境和旅行状态。

三船敏郎

三船敏郎对于黑泽明来说,就有些类似于笠智众对于小津安二郎、刘青云对于杜琪峰吧,他们俩是一对非常默契的合作者,并对双方的电影事业产生了很大的影响。而两人之间的关系也经历了一段波折。

战后不久,东宝电影公司为了重新崛起而招考新演员,刊登了大量广告,吸引了不少读者报名(后来邵氏公司也尝试过这种方式)。面试和考表演的时候,黑泽明因拍摄《无愧我的青春》而没有出席,但在休息时被告知有一名考生表现不错,但行为举止有些粗野,不知道能否通过。考试结果是以投票的方式选出,而这名考生(即三船敏郎)被淘汰了,但黑泽明觉得他身上有一股比较神奇的力量,于是强烈要求重新投票,并对三船敏郎作出了自我判断——后来他也就被录取了。

三船敏郎并非一开始就与黑泽明合作,而是先出演了谷口千吉、山本嘉次郎等人的数部作品,才主演了黑泽明的《泥醉天使》(醉ぃどれ天使,1948),并因其出色的演技,风头盖过了影片的第一主角志村乔,而这也开启了三船敏郎与黑泽明之间的多次合作,包括《罗生门》、《七武士》等佳作。

三船敏郎虽然也与黑泽明有过交恶,但两人的合作,却依旧留下了名垂影史的系列佳作。

《红胡子》电影壁纸

病态

黑泽明在自传《蛤蟆的油》中谈到关东大地震对当时的日本人的病态影响,其实这也一直影响着他的作品。体现在其作品中,就是常常呈现出的一种病态的空间形式,然后他再将自己的“治病之道”融合其中。

黑泽明在作品里表现出不少的病,包括身体的病、精神的病、社会的病、时代的病,甚至是人类的病。他与三船敏夫合作的第一部电影《泥醉天使》便是直接以病人、医生为故事的主角;60年代的《红胡子》(赤ひげ,1965)中的医生红胡子一再强调自己要治的是社会的病;《没有季节的小墟》(どですかでん,1970)中以超现实主义的方式呈现个人与社会之间的种种病态,并以低沉的色调凸显在时代与社会氛围的变迁中,成为过去的童真及幻想中的可望不可求的家园——这一主题也一直被延续到他后期的作品《梦》、《八月狂想曲》等(后来岩井俊二、黑泽清,甚至宫崎骏的电影作品里也有不少类似的隐喻)。

而如何治病,大概就是像《泥醉天使》中的酒鬼医生真田对年轻女病人的鼓励吧,“每个人都要好好照顾自己的身体,有了病,要面对,要用意志、用严格的行为规范去调理身体,就好像跟疾病赛跑一样”。而治病的另外一种方式,则是以梦想甚至狂想,让自己找到内心的平静。

东宝

“东宝株式会社”在日本电影的百年历史中,就像“邵氏兄弟”对于香港电影一样,一度几乎成为代名词,而黑泽明的电影人生,也与东宝有着紧密的关系。

东宝公司是30年代日本电影进入有声电影阶段后的代表。30年代中期,东宝招考副导演,喜欢绘画却又在当时无所事事的黑泽明便以尝试的心态进行报考,于数月之后被录取进入东宝公司担任副导演的职务,并在第二度工作时担任山本嘉次郎导演的副导演,两人进行了多年合作。

后来,黑泽明在广告中看到了即将出版的《姿三四郎》的消息,“描写了一位柔道天才波澜壮阔的一生”的广告词引起了黑泽明的兴趣。因原著作者夫人的信任,他担任了本片的导演。翌年上映后,本片取得了不俗的反响,使得黑泽明在东宝获得了成功的第一步,并奠定了他与东宝进行多次合作的基础。

黑泽明与东宝之间的关系也并非一帆风顺。东宝曾经历了解雇员工、众多导演独立等风波,包括黑泽明也数进数出东宝,甚至他后期作品的主要资金都是来自于国外。但是,黑泽明与东宝,就有些类似于张彻与邵氏公司之间的关系,两者之间一直墨守“以和为贵”的原则,一次次地创造出话题之作。

梦

梦是什么?心理学家弗洛伊德曾写过一本专著《梦的解析》,电影也常被人形容是一个“梦”,也有电影工作者以超现实主义的笔法用电影的形式表现梦,而黑泽明也在晚期导演了一部作品《梦》(夢,1990)。

影片的原名为《我所见过的梦》,在最初的构思中,影片包括共11个梦,最后因片长及剧本的整体协调性而删剪了3个(包括一个“他”在东京上空飞翔并发现一座不同城市的梦),而保留下来的8个,经过主创者的努力,概括性地表现出黑泽明真实或想象的全部生活。其中,前面5个梦表现的是一些“旧地重游”式的梦,后面3个则流露出对现实的反思。本片也被法国《电影卡片》形容为“兼有神话故事、哲学思考、大自然的赞歌、绘画试验、视觉奇观和电影课的特征……影片不含虚张声势或矫揉造作的镜头:一切都表现得既华丽和谐,又严谨有力,黑泽明最注重的是设法使观众进入他的内心——然而又是人们共同的世界”。

如果人生是一场梦,黑泽明则以这部《梦》回顾了他的一生及他的思想,并传达出他对于人类、社会的思考,充满着悲悯的色彩。

梦千寻

梦千寻