原文标题:《他们通信20余年却素未谋面,共同成就这部“爱书人的圣经”》

文章来源:麦家陪你读书

如果喜欢,可以分享给更多爱读书的朋友,麦家陪你读书,一起读书,一起成长。

“你们若恰好路过查令十字街84号,请代我献上一吻,我亏欠她良多……” —— 海莲·汉芙

《查令十字街84号》电影剧照

想一想,你有多久没坐下来手写一些文字,又有多久没有安安静静地看完一本书了呢?

当我们接收、发送信息的速度越来越快,当生活被爆炸般的信息、繁琐的工作、生存的压力填充得满满当当的时候,我们是否会想念那个通过书信往来的年代呢?

驿寄梅花,鱼传尺素的美好,不该被快节奏的社会裹挟,化为尘埃。

有这样一本书,它用20年的光阴、数百封的信件串联起了人世间的脉脉真情。

有这样两个人,终生未见,灵魂却并肩前行了一辈子。

有这样一家书店,它开在所有爱书人思念的另一端。

让我们走进今天所要共读的书——《查令十字街84号》。

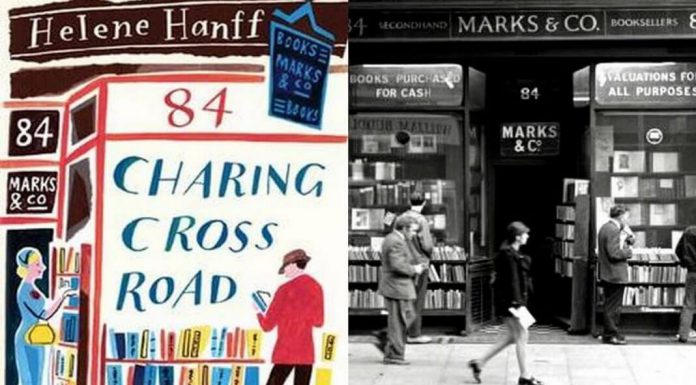

《查令十字街84号》由美国女作家海莲·汉芙在1970年汇总出版。

之所以说“汇总”,是因为本书通篇都是信件,记录了海莲·汉芙和位于伦敦查令十字街84号的马克斯与科恩书店经理弗兰克·德尔之间跨越了20多年的传奇“书缘”。

海莲·汉芙

此书一经问世,便迅速被爱书人士奉为经典。在此后的数年中,它被译成数十种文字流传,广播、舞台和银幕也都钟情于它。

渐渐地,《查令十字街84号》成为了全球爱书人士之间的一个暗号。每年都有世界各地的书迷到伦敦查令十字街朝圣。

这本书也因此有了一个浪漫至极的名字——“爱书人的圣经”。

1916年4月,海莲·汉芙出生于美国费城,长大后海莲·汉芙成为了一名为电视剧、舞台剧撰写剧目和修改剧本的自由撰稿人。

她在经济大萧条时期的美国长大,她的父亲原本是位民谣说唱艺人,因生活所迫做起了制衣的生计。

虽生活贫寒,夫妇俩仍经常带着女儿去戏剧院,这让海莲早早感受到了艺术与文字的魅力。

十九岁时,海莲·汉芙进入费城大学学习英文。但因家境贫困,无法负担完整的大学教育,她在一年后辍学,并开始了四处求职谋生的日子。

为了丰富自身经历,她在纽约市立图书馆中刻苦自学。

这过程中,英国牛津大学教授阿瑟·奎勒·库奇爵士的两卷英国文学演讲,使她受益良多。

打工间隙,海莲·汉芙会利用空闲时间在家自学这些英国文学演讲,并于1985年出版了传记《Q的传奇》,以此纪念这位Q先生对自己的深远影响。

通过努力,海莲·汉芙成为了年度剧作家比赛的两名获胜者之一,这促使她搬到纽约,开始接受戏剧协会的写作艺术训练。

20世纪50年代,她开始涉足电视行业,并为几家早期的电视节目公司写剧本。遗憾的是,她的剧本没有一部登上过舞台。

她后来不无遗憾地表示,她可以创造人物,可以描写他们之间的对话,却始终写不出像样的情节……

海莲·汉芙住在纽约一幢白蚁丛生、摇摇欲坠、白天不供暖的老公寓里,虽然生活穷困潦倒,但她仍然喜爱读书,尤其热爱英国文学。

美国书价昂贵,且市场上的畅销书大多枯燥乏味,海莲思来想去,将目光转向了英伦三岛。

1949年,在阅读了《星期六文学评论》上的广告后,她选中了位于查令十字街84号的马克斯与科恩书店。没想到第一次订货,便收获了超出预期的服务。

海莲·汉芙为这些书籍倾倒,此后,她与这家书店保持了20年的通信联系。

查令十字街,单从字面上看,会让人以为是一个十字路口,其实不然。

十三世纪末,英国国王爱德华一世为了悼念亡妻埃莉诺王后,在其出殡的沿途架筑了十二座石头做的十字架。

一八六五年,建筑师爱德华仿制了其中一座十字架,将其矗立在英格兰东南区铁路终站前广场。

因十字架的缘故,车站名称也逐渐演变为了后来的“查令十字车站”。

因为交通便捷,网点聚集,这里逐渐成为近代伦敦的发展中枢。以查令十字车站为端点向北延伸出的街道,也自然而然地成为了“查令十字街”。

而我们这本书的灵魂——马克斯与科恩书店,便坐落于查令十字街84号。书店的主管弗兰克·德尔先生,便是海莲·汉芙此后二十年通信的对象。

二十载悠悠岁月见证了数百封信件的穿梭,但他们始终未曾相见。

1968年,弗兰克·德尔先生逝世,海莲·汉芙不忍心让这些珍贵的书信永远沉寂在书桌抽屉,在征得弗兰克家人的同意后,她将书信汇总发表在《查令十字路84号》一书中。

1975年,英国广播公司(BBC)将《查令十字街84号》第一次拍成了电影;

1981年,它被英国戏剧界改编成了舞台剧,在伦敦西区和百老汇首演,海莲·汉芙再次访问英国,在伦敦观看了全球首映式;

1987年,电影制片人梅尔·布鲁克斯为他的妻子购买了这本书的版权,再一次将它改编成了电影。

这版电影成就斐然,海莲·汉芙受邀参加了电影的皇家晚会表演,会见了英国皇室成员——伊丽莎白女王的母亲,以及查尔斯王子和戴安娜王妃。

《查令十字街84号》问世以来,来自世界各地的粉丝不断地通过邮件和电话联系海莲,她也尽力地回复着每一个人。

在一次去英国的旅行后,海莲患上了肺炎和糖尿病。最终,海莲·汉芙于1997年4月去世,她终身未嫁。

纵观海莲·汉芙80多年的人生,虽然在绝大多数时间里过得穷困潦倒,但仍爱书如命,将所收藏来的书籍视为珍宝。

海莲·汉芙也是一名典型的美国姑娘,出生于四月的她拥有着白羊座的典型属性,性格里充满了莽撞如火的热情元素。

在通信之初,当她偶然从邻居那里得知,因为战后经济困难、物资短缺,英国民众们的吃穿用度都是限量供应。

她没有想着去考证真实性,而是直接寄了一块六磅重的火腿去伦敦。尽管对此刻的海莲来说,海峡那边的那家书店还相当的陌生。

她不知道书店的样子,不知道书店有多少员工,甚至不知道给她回信的人的名字,但她选择释放自己的善意,只是为了那一丝“能帮到他们”的希望。

有多少人能够与素未谋面的人书信往来二十年,又有多少人能够坚持长达二十多年的热情与善良呢?

当我们一遍遍翻阅这本书时,总会感动于这悠悠岁月中珍贵的情谊与无尽的遗憾。

电影《查令十字街84号》为书中未完结的故事画上了令人唏嘘的句号:年迈的海莲·汉芙终于站在魂牵梦萦的书店前,面对人去楼空、物是人非的书店,只能凭想象来复刻那些散发着古朴香气的橡木书架,琳琅满目的书籍,还有弗兰克先生温柔的微笑。

但这些,都不在了……

眼泪滑下,她轻声说,弗兰克,我终于,还是来了……

“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。”

它吸引全世界的读者络绎不绝地前往英国朝圣,《查令十字街84号》究竟蕴藏着怎样的魔力?

海莲·汉芙与英国绅士弗兰克·德尔先生之间又发生了哪些可爱又有趣的故事呢?

让我们一起期待明天的共读,一起感受这跨越二十年的书缘与情缘吧!

领读人:恪慕容,手握灵珠常奋笔,胸藏世事不萦怀

本周我们共读的是: 美国作家海莲·汉芙的作品《查令十字街84号》。📖

“从前的日色变得慢,车、马、邮件都慢,一生只够爱一个人。”你是否也怀念从前更慢的生活呢?

欢迎在留言区和大家分享你的想法吧~

精彩点评:

1,十年前,从南方到北方坐的是火车,因为只有这一趟列车,车票很难买,我只买到硬座,想到这十七八个小时需硬生生地坐过去,我决定带一本书上路,打发火车上的难捱时光。

站在自己的书柜前,我上下打量着,要带的书要轻,还要耐读,选来选去,我决定就带她了:《查令十字街84号》。

这本“爱书人的圣经”我已看了多次,但还是喜欢。有时候,我觉得自己就像海莲,贪恋着那些有时光味道的旧书。在海莲与书商的长达二十年的通信里,你看不到充满铜臭的利益关系,当然也无好奇者所揣测的婚外情一类的故事,书中处处弥漫的是一个爱书人对书的喜爱,对老英国传统文学的热爱,也有温情,那是海莲对战后物资匮乏的书店店员的帮助,尽管她自己其实也是一个“甲级贫户”。

在这个速成的年代,在这个已不愿等待的社会里,看着那曾泛着发黄印迹的书信,无数人循着书的路径去到伦敦看看那个可爱的小铺子,我想这是早已在九泉之下的弗兰克所没料到的。

2,我在高三那年,去昆明参加体育考试,经过一家旧书店,不知道现在还在不在,那时候偶尔去看看书,觉得店主及朋友非常有趣。

后来高中毕业后,我在县城打暑假工,等着通知书的到来,期间写了一封信给书店,把现金夹在信里了,列了书单,后来书店多送了我一本书就是《查令十字街84号》,我也喜欢书陪我度过的那些孤寂时光,也是这个书店半价给我们寄了两箱书,我们捐给了山上的一所小学。

3,今天的共读,以《查令十字街84号》的作者海莲·汉芙的一段充满遗憾的文字开篇,引出了人们对这部作品的高度评价;介绍了作者海莲·汉芙的人物经历和与《查令十字街84号》的结缘;介绍了“查令十字街”街名与马克斯与科恩书店的由来,以及书店的主管弗兰克·德尔先生——海莲·汉芙此后二十年通信的对象;介绍了这部作品的创作背景、海莲·汉芙的人物特点以及作品的影响。

期待本周的共读,我们走进海莲·汉芙与英国绅士弗兰克·德尔先生之间,可爱又有趣的故事,一起感受这跨越二十年的书缘与情缘。

梦千寻

梦千寻