原创 陆铭泽 谈戏说影

谭霈生先生可以说是新中国成立以来最具影响力的戏剧理论家之一,在新时期的戏剧理论建设方面可谓硕果累累、贡献丰厚。

纵观先生的理论生涯,可以看出,其早期更多探索的是关于戏剧形式结构、戏剧构成要素这些方面的内容,例如戏剧动作、戏剧冲突、戏剧悬念、戏剧情境、戏剧场面、结构。同时,到底什么是“戏剧性”,或者说“戏”与“非戏”的区别问题,是他必然要面对、攻克的重要问题。其实,戏剧性就是戏剧之本性、特性,是它固有的且不能丢失的东西。好比一个人如果没了人性,那他不能叫人,只能叫行尸走肉,空有一副皮囊。谭先生对于这一概念的研究、判断依据,主要来自于“作品”,尤其是世界戏剧史上的“经典作品”。先生把自古希腊一直到20世纪这数千年中,不同时代、国别、风格、题材的经典作品遴选出,始终扎实地立足于文本,从差异中把握“普遍、共性”,也就是说将它们放在“共时态”这一层面上进行赏析、研究,筛去诸多经典作品之间的种种差异、变化,把它们视为“具有某种共同的稳定的形式结构构成的戏剧作品”。至此,“戏剧性”的概念便清晰了不少,它就是“戏剧文本”中共同拥有的、存在的、稳定的形式结构,这就回到了我在段首所提出的各种“要素”,先生对其逐一展开论述。也正是因为“戏剧性”的作用力,才使得“戏剧”这门综合性艺术在综合了各种成分后形成的是“戏剧”,而不是其他杂七杂八、满汉全席式的杂烩品。

——

几十年后,随着思路的推进、探索的深化,先生的理论体系得到了进一步的发展、充实和丰富,这就是他提出的极具前瞻性的、独树一帜、别开生面的“情境论”。先生是立足于“人学”这一基底对“情境”这一戏剧艺术的本质展开细致入微、综合全面的探究的,他还梳理、澄清了西方戏剧理论界诸多重要观点中存在的问题,尤其是影响力十足的布伦退尔“意志冲突说”,并指出戏剧意在创作“情感的、有意味的形式”,“情感”便是一种载有人类审美价值的、关于心灵丰富活动的内在生命运动,它与人之本体息息相关。先生的理论体系正是以“人学”和“情境论”为主轴,对真理不懈追索。而“人”、“情境”,不正是戏剧这门艺术的核心议题吗?

在我看来,先生的贡献之伟大,很重要一方面源于他敢于对当时中国政治革命、阶级斗争的社会现状以及诸多“畸形”的、没有什么戏剧性的戏剧作品做冷静的、深刻的反思与批判,进而确立自己的研究方向与使命。其实对于艺术来讲,其本身无功无过,无是无非,无对无错,当时中国的问题,最主要的还是艺术变成了政治的工具、奴仆,被政治统治着,也只有敢于使其挣脱政治的束缚,独立自主,方能使艺术真正苏醒。当然,这并不意味着要划清艺术与政治、社会的界限、井水不犯河水,如此情况是不可能的,艺术必然要与政治彼此关联,互相影响,但必须要摆脱政治、意识形态的捆绑与压制,将艺术与政治置于平等地位,还其自身的独立品格,如此方可。

我今天在文章中要谈的,是关于先生提出的“情境说”的一个小问题,而不是对先生的全部理论进行整体梳理和归纳。毕竟,想要触及先生理论的精髓、最深处,绝非易事,此过程需要经年累月的积淀、感悟与思考,笔者本身正行走在这条路上,离终点、真理还颇为遥远,因此只根据个人近几个月来的学习成果,谈某一方面。

——

谭霈生先生将“情境”视为戏剧的本体、基石,并据此展开了极具信服力的精辟论述。但需要注意的是,对于“情境在戏剧中的重要性”这一问题的关注和提出,谭先生并不是第一个,先生的贡献在于:他将先人们的理论不断向前发展,朝着真正意义上的“戏剧本体”方向迈进,使得“情境说”得以充实、完善。

那么,究竟是谁最先开始关注“情境”,他们对情境作用的阐释与先生的理论有哪些不同,先生的“发展”体现在何处?这是我今天想说的问题。

在西方戏剧理论史上,启蒙运动时期的狄德罗首先探讨了“情境”在戏剧中的重要性。狄德罗曾在一次与多瓦尔的对谈中指出:“今天,处境应该成为主要对象,性格只能是次要的……作为作品基础的应该是人的社会地位、其义务、其顺境与逆境等”;“应该成为作品基础的是处境”。狄德罗是个百科全书式的大学者,才识渊博,戏剧理论、创作并非他工作的全部。不可否认的是,狄德罗这一说法的提出极具开创性,但需要注意的是,狄德罗的这一主张离不开他所提倡的“严肃题材戏剧”。这是一种打破自古以来悲、喜剧严格界限的新型戏剧,主要为第三等级的人民群众服务。从这个角度思考,就不难推导出狄德罗为何把“处境”看得那么重要了。

在狄德罗提出严肃题材戏剧之前,悲剧和喜剧之间有着森严的界限,尤其是法国新古典主义时期,悲剧与喜剧决不能混合,悲剧只能写英雄将相,创作方法严格,要用诗的语言,喜剧则是悲剧原则的反面极端,写滑稽好笑的事。而狄德罗的这种“严肃题材戏剧”,则是位于悲、喜剧的中间地带,打破它们的分隔线,要求故事简单、情节单纯,最重要的是应做到普通、贴近广大市民群众的现实生活,主人公不再像王公贵族那样高高在上,也不会低矮滑稽,而是第三等级的人,说是第三阶层,其实就是资产阶级。在十八世纪的法国,资产阶级兴起并获得社会发展优势,这个新兴的阶级需要在时代的墙壁上刻下自己的痕迹,为了各种权利和诉求,他们把在文艺领域的注意力放在了“戏剧”这一最具鼓动性、宣传性的艺术形式上,毕竟比之于其他文学形式,戏剧有着得天独厚的优势——观众、演员同时在场,可以活生生地“交流”,号召力极强。在先前的悲剧时代,第三阶层是很难在舞台获得展示机会的,而今时机正好,随着狄德罗对“严肃题材戏剧”这一概念的提出,恰好为他们提供了前所未有的契机,而“处境”作为“严肃戏剧”的理论支撑,几乎可以说它是当时最新潮的理论名词。相比于悲剧写“有性格的人物”,喜剧常写“代表某一类型的人物”,狄德罗的严肃剧则写“处境”,而处境则必然附带着资产阶级发展壮大的现实社会环境。很快,资产阶级将其飞速传播,该理论便具有了坚实的群众基础。所以,狄德罗提出的“处境说”,更像是为当时登上历史舞台和戏剧表演舞台的第三阶层所打出的旗帜。

——

另外要补充的是,作为戏剧理论史上的开山之作——《诗学》,亚氏的这本册子几千年来一直是以“正统”的姿态存在,古罗马、文艺复兴、新古典主义的诸多戏剧理论提出,不论是学习继承,还是歪曲误读,都与它脱不开干系,因此《诗学》是有着丰厚的理论凭据、有着在戏剧理论界颇高的地位。可对于狄德罗来说,他要提出一种区别于悲剧、喜剧的新型戏剧,也必须同时提出相应的理论支撑,因而在他的苦思冥想之下,开创性地说:处境应该是主要的,性格已经是其次的。其实,从亚里士多德到狄德罗这两千年的时间里,“情境”是一直存在的,无论是在理论中还是具体的戏剧作品里,它都不断发展着、发挥着效用,只不过没有被人明确定义、提出、引起重视。究其原因,在我看来是因为在悲剧、喜剧统治舞台的年代,“戏剧情境”无需引起理论家们的挖掘和追索,再加上相应的群众基础、支持群体的发展还未达成熟,因而它便一直“潜伏着”。

难道狄德罗的理论创建仅仅只是为了抽象地、喊口号式地服务于资产阶级吗?“处境”在戏剧创作中如何使用只字不提吗?当然不是的,狄德罗具体地谈到了有关戏剧创作、情节布局、教育意义、真实自然、人物性格、演员表演(表现派)等诸多内容,显示出一位学识渊博之人的知识深度、视野广度、开创精神和宏大气概。在此,我只谈狄德罗庞大戏剧理论体系中有关“处境”的部分。

狄德罗在人物塑造方面极力提倡一种对比——人与处境的对比,他说:“真正的对比乃是人物性格和处境之间的对比。”同时他又极力反对一种对比——性格与性格之间的正反对比,二者有什么区别呢?例如:一位抠门、吝啬的人和一位穷女子在一起,且必须要和她结婚,这就是性格和处境的对比。可如果中间再掺入一位善良、大方、慈善之人的爱情,就会使狄德罗不满意了,这就会变成性格间的正反对比。狄德罗提倡人物性格一旦形成就应当稳定不变,在第一种情况中,穷女人的作用就是为抠门的男人提供一种处境,无法构成性格对比。同样的例子还可以有无限多:如一位徘徊犹疑之人进入了一个需要果决、当机立断的场合;一个胆小羞涩的人需要去在大场面中进行表演……然而,另一个问题也随之浮出,就拿第一个例子来说,守财奴和穷女人的婚姻,显然就是一场贫富悬殊的对比,,再加上种种牵涉,穷女人旧时的情人、原先因贪图守财奴钱财而一心追求他的寡妇、各种利害关系的朋友,都会从人与处境这一原始对比中衍生出来。尽管狄德罗的理论中找不出“冲突说”,但“冲突”的发生固然在所难免。可以说后来人如黑格尔、布伦退尔等人有关“冲突”的理论探讨,已经在此萌芽了。

至此,我们又大致搞懂了“处境”在作品中的具体处理办法,在狄德罗提倡的“性格——处境对比”主张中,冲突一定存在。但现实告诉我们的却是,这一主张没法称得上“完善”。例如20世纪初,随着反理性思潮的弥漫,各种现代派戏剧的兴起,如表现主义、超现实主义、未来主义、新神话主义、象征主义,一直到50年代的荒诞剧……,很多作品用狄德罗的这一办法难以解释,也根本不符合,在此不一一举例。我们固然不能以此来否定狄德罗,因为他是十八世纪的人,如何能亲眼目睹后世作品的面貌呢?但有一点必须承认,那就是狄德罗开创性地提出“处境在戏剧中的重要性”这一观点,还有很大的空间可以发展,有很长的路要走。而这一工作,将由后来的理论家们完成。

——

到了20世纪,法国的存在主义戏剧家萨特提出了著名的“境遇剧”一说。值得注意的是,萨特不是一名单纯的戏剧家,他更是一名哲学家,很多人以“哲理剧”来称呼他的追求和主张,萨特本人是十分反对的,他为自己的作品冠名“境遇剧”。不妨听一听其本人是怎么说的:“一个剧本的中心养料不是人们用巧妙的戏词儿来表现的性格,而应该是处境……我认为戏剧家的任务就是选择那些最能表达其关注的极限处境,并把它作为向某些人的自由提出的问题介绍给观众”。

带着哲学观念进入戏剧创作,想要获得成功,是非常困难的。有一点必须肯定的是,萨特的戏剧作品受到其哲学思想的浓厚影响。但难能可贵之处在于:萨特不仅在哲学领域颇有建树,在戏剧艺术领域同样如此,他兼备两方面的才华与实力。相比于前文的狄德罗,萨特无疑是做的更为出色的那一个,狄德罗在戏剧理论领域的成绩斐然,遗憾的是,他在创作领域建树不多,没能创作出太好的作品来佐证自己的理论无论是《私生子》还是《家长》,艺术性都不高。话题回到萨特,尽管存在主义戏剧流派在戏剧史长河中存在的时间非常短暂,但萨特与加缪的多部作品至今仍广为流传,生命力强盛。除过其本人的才华横溢,还有一条重要的秘诀在于:虽然其作品受到哲学思想的强烈影响,但他从未用戏剧作品去图解主题,这一点是非常重要的。他的功绩不仅在于存在主义哲学观赋予其作品以深邃的含义,更在于他凭借一种极具生命力的哲学本体观对戏剧艺术的本体做出了更进一步的发现,正因为其哲学本体观与戏剧艺术本质观的契合,使得他在创作时既不丢失艺术性,又能更好地通达其追求的思想境界。

——

萨特的境遇剧,有几个要点,其中,又有两点是重中之重:

首先:作者认为戏剧应当探索人类经历中具有普遍性的境遇,以及人在某一具体处境中的选择。他强调主体的“自由”——自由选择权和自主创造性,强调主体用行动去证明自我本质,因而他把处境视为人实现自由选择的机遇。

第二:用“境遇剧”取代“性格剧”。在性格剧中,作家都是将已经定好的、凝固的性格在观众面前展示,而在萨特的境遇剧中,“处境是一种召唤,它包围着我们,给我们几条出路,但应当由我们自由抉择”。所以,选择的时刻,正是性格形成的时刻,这与他“存在先于本质”的哲学观非常契合。

在这两个要点中,是可以发现一些问题的。对第一点来讲,萨特认为“处境”取决于、从属于“自由”,“自由”是他的理论根基,但客观地讲,难道人的处境都是通过主体的自由选择而召来的吗?当然不是,许多境遇是猝不及防降临的,人要面对突降的处境而被动做出选择。再说他的第二点,任何一部作品中的任何一个人物,在进入某一处境时都必然拥有其“前史”,即之前的一切生活经历对其造成的不可逆的影响,不可能不被这些前史、经验所左右,生活中也是一样,没有哪个人是例外。创作者是根据自身对生活的体验,根据自身的情感、想象力,对生活素材进行集中、凝缩、提炼,呈现在作品之中,但不代表人物只是在此时才开始“创造自己”。因而萨特主张的“选择的时刻,正是性格形成的时刻”,应该被改成:选择的时刻,是人格、个性的内在必然性彰显的时刻。

——

到此,我想对上面的内容进行一个阶段性的总结。或许很多人心生疑问,我为何多次使用的词汇是“处境”而非“情境”呢?这并非随心所为,而是刻意为之,此点区别在我看来是重要的。英文中的condition、situation可以被翻译成情境、处境、境况。之所以没有在狄德罗、萨特的主张中冠以“情境”之名,意在与谭先生的“情境说”进行区分,且用“处境”这一翻译来说明前两者的理论是更准确的,通过前文的推论和分析不难看出,狄德罗、萨特的意思更偏重于“处境”,处境,是一种外在化的存在、一种外在于人的存在、一种与性格对立的存在,它固然是戏剧的基础构成要素,但还没有真正被抬升到“本体”的高度。谭霈生戏剧理论中的“情境”,比之于前,有了质的发展,这是我最后要谈的。

——

在谈论谭先生的理论前,还应当提及黑格尔。就关于情境这一内容的论述,黑格尔的相关理论是非常重要的。在《美学》第一卷中,黑格尔谈到了情境,并详细阐释,他指出:“情境是本身未动的普遍的世界情况与本身包含着动作与反应动作的具体动作这两端的中间阶段。所以情境兼具前后两端的性格,把我们从这一端引到另一端。”黑格尔对情境的论述是比较详尽的,称得上是经典戏剧叙事理论的高峰,可他却没有对情境的内涵做出鲜明的界定。后来,像艾思林、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特等人都提出过各自的关于情境的看法,但总体来说都是在黑格尔的相关理论范畴之内的。

——

对于谭霈生来说,他的“情境论”,既补足了先前各位理论家们的“遗憾”,又获得了更进一步的发展,是对包括现代派在内的戏剧实践的理论概括,是对戏剧本质的深度揭示。他广泛吸取着来自于美学、哲学、文学等不同领域的丰盛“营养”,学习着科学、先进的批评方法,坚持立足于经典文本,将感性欣赏与理性研究紧密结合,走出了一条属于自己的特色性、独创性理论之路,对我国的戏剧理论建设及戏剧创作来说,有着重大的、方向性的意义。

梳理完艺术史上“情境”的来龙去脉之后,先生总结出了戏剧情境的构成要素与内涵。在先生看来,戏剧情境包含三个要素:人物具体的活动环境,对人物产生影响的具体事件,特定的人物关系。三个要素中,事件是非常重要的,但更为主要的、最具活力的因素,在先生看来是“人物关系”,事实证明,这一判断非常科学。谈及人物关系,又不得不说一说前面提到过的狄德罗,因为狄德罗在谈“处境”时,也谈到了“人物关系”,他认为处境的内容就是“关系”,且狄德罗所说的“关系”,更多是停留于社会层面的初级化关系,例如亲友关系、家庭关系、上下级关系、敌我关系等,这都不够全面。谭霈生所指的关系,绝非仅仅只是各种血缘关系、社会关系,更是指一种情感关系、性格关系。

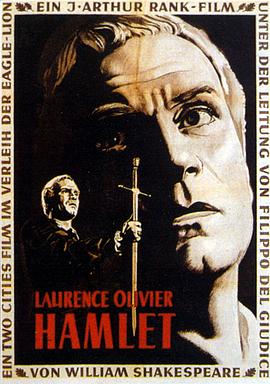

剧作家应当为人物寻求、创立与个性相契合的情境,而人物行动与情境的契合,实际上就是为人物行动提供最为充分的情感关系、性格关系的基础,戏剧情境建构的中心点就在于人物关系的搭建。无论是哈姆雷特、李尔王还是麦克白;无论是陈白露、周繁漪还是愫芳;无论是娜拉、阿尔文太太还是吕贝克……他们所发出的许多看似不合常理的动作,之所以能具有戏剧性、能合情合理地在舞台上展现,就在于这些人物与周围其他人物之间的独特情感关系、性格关系决定的。就像繁漪与周萍、四凤、周朴园之间的情感关系;娜拉与海尔茂、柯洛克斯泰之间的情感关系;哈姆雷特与乔特鲁德、克劳狄斯、奥菲利亚之间的情感关系……一位杰出的剧作家,一定非常善于把握、组织、搭建特定情境中人物之间的性格关系、情感关系。莎士比亚、易卜生、契诃夫、奥尼尔、阿瑟米勒、威廉斯、曹禺……他们的作品中有太多太多例子。所以,在情境的构成要素中,人物必然会在某个具体的时空环境内活动,而事件的发生,是以“人物关系”为触媒进而对人物产生影响的。因为某一事件,必然会推动人物关系变化发展,而人物关系的变化,会对人物的心灵发生作用,促使他们做出动作,进而推动情节不断向前发展。

——

动作,是个性、人格在情境中的抉择,而一个个动作组合成行动,行动的总和编织成人物的命运曲线。在这句话中,隐含着一个问题,当然也给出了答案,那就是动作如何发出?谭霈生从前期的“戏剧性”探究到后期的“本体论”确立,正是从戏剧文本形式构成要素,逐渐升华、深化到对戏剧形式结构的“有机整体”把握和呈现的过程,一个从“果”追溯“因”的逻辑过程。这个“果”,就是戏剧的基本表现手段——动作,而动作的发出,必然有其背后的“动机”,动机的产生,就是个性与情境的契合,据此,先生提出了一个非常著名的戏剧逻辑模式——“个性与情境契合,情境的推动力和凝聚力促使个性凝聚成具体动机,动机则最终构成动作的内在驱动力。”这一逻辑模式表明:情境乃人格的规定形式和实现形式。

总之,谭先生的“情境论”,内部蕴含着人的生命动态过程,是戏剧自身形式与内容的交合“有机整体”,而非“二元论”。“情境”与之前谈的“处境”有别,情境是人与处境的契合及连续运动(“契合”本身就包含着人在特定情境中生成动机并发出动作这一系列环节),它包含处境,亦同时拥有处境所没有的东西——人之生命的动态过程,这一过程既包括直观可视的外部动作,更包括内在的极为丰富的生命运动。这一“情境论”,无疑是对前人们的理论的极大发展和完善,它有足够的资本和内涵从而上升到“戏剧本体”的高度。情境中人的生命动态过程,这就是戏剧本体。

以上,就是我今天谈的全部内容。

梦千寻

梦千寻