专家评点

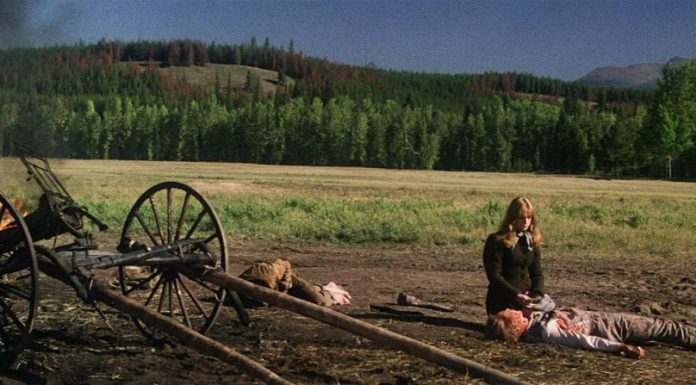

《擦鞋童》是维托里奥·德·西卡与意大利著名编剧柴伐蒂尼合作的第一部新现实主义电影,可以说是一则战后意大利社会的寓言:在战火焚城之中,天真或纯洁如何一步步被窃取,最后消失殆尽一去不返战后的意大利,到处是无家可归无人管教的流浪儿童,无辜的孩子是无法把握自己命运的,也没有人关心他们的未来。他们在成人世界里被随意压榨剥削,辛苦劳动却得不到应有的酬劳。两个天真的小男孩只想要匹马,体验那种纵马驰骋的快乐和自由。然而谁会想到,为了这样一个小小的愿望,却彻底地断送了他们的自由和快乐,甚至生命。他们莫名其妙成了罪犯,一道铁栅栏把他们与外边的世界无情地隔离了,没有人同情孩子充满乞求和哀怜的目光。从那一刻起,成人世界的龌龊便开始主宰孩子的人生,撒谎、告密,用拳头解决问题,强者为王弱者寇,自相残杀……纯洁的心灵开始扭曲,蒙上污垢和罪恶。直至最后,帕斯克利特亲手杀死了好朋友屈塞派。当帕斯克利特抱着死去的屈塞派,发出“我做错了什么?”的质问时,我们的心被深深刺痛了。屈塞派刚刚体验到纵马驰骋的快乐,就失掉了生命,而杀害他的竟然是曾与他抱有同样梦想的好友!屈塞派带着对好友的仇恨命赴黄泉,而帕斯克利特也将在牢狱中度过悔恨自责的一生。孩子弱小无辜的肩头竟要承担如此巨大的精神重负!就连那匹马也不忍心看见这一幕,呆愣片刻后,掉转头径直跑了,兽犹如此,人何以堪?再也没有什么比看着天真纯洁被一步步损害毁灭更令人痛心的了,战争是成人犯下的罪过,承担后果的却总是无辜善良的孩子,想想人类社会的冷漠和残酷,实在令人不寒而栗。

电影的写实效果是强有力的,特别是在两个小男孩被抓进少年教养院之后,观众真切直观地目睹了监狱内犯人之间的欺压与屈服以及监狱看守的现实生活。那两个小男孩面对成人世界的冷酷时所表现出来的挣扎和无助,深深地打动了观众。《擦鞋童》的叙事似乎暗含某种宿命和反讽意味,就像被一桩阴谋牵引,逐步走向毁灭与死亡。美国大兵对擦鞋童扔下一句“明天”便扬长而去,就像战后资本主义总是承诺“明天过后”,却总是不会兑现诺言。无家可归、失业以及卑躬屈膝地从事卑贱工作却被一再拖欠酬劳,似乎正是战后意大利社会的写照。替黑市贩子运售赃物——为用塔罗牌占卜的老妇“提供温暖”的美军毛毯,老妇说小孩子不用算命——暗示小孩没有未来两个孩子盼望着拥有一匹马,因为马可以带着他们逃离苦海奔向某个明亮的未来。在监狱放电影的戏里银幕上出现的字幕是自由世界的新闻,和这些成人社会造就的少年罪犯形成了极大的讽刺

德·西卡、柴伐蒂尼等意大利的新现实主义大师,最初是囿于资金匮乏、摄影棚被炸、演员流失的不利条件,而采取了这种把成本降到最低的拍摄手法:非职业演员、真实场景、跟拍长镜头的大量运用。孰料这种纯属无奈的举动,却成就了风靡世界的电影美学风格。不过,经典之所以成为经典,最核心的部分还在于电影人所具有的悲天悯人的人文情怀。对人性的关怀是电影永恒的生命之源。德·西卡曾经说过:“我的用意,是要寻找日常生活中的戏剧元素,从其他大部分人看来早已成为老生常谈的材料中发掘出神奇的因素。”《擦鞋童》正是因其对民生疾苦和普通人性的关注而散发出经久不衰的神奇魅力。

梦千寻

梦千寻