判断基调

这部影片的情绪是什么?

它是想逗人发笑,是严肃正经,还是两者兼具?

电影制作者是否同情角色?他是从角色的角度思考,还是站在一定距离外观察?

基调可能是编剧工作中最重要也是最困难的部分,这也是一个几乎无法定义的概念。

《奇爱博士》

二十世纪六十年代初,斯坦利•库布里克(Stanley Kubrick)和特里•萨瑟恩(Terry Southern)想要把彼得•乔治(Peter George)的小说《红色警戒》(Red Alert)改编成电影。小说讽刺的是冷战高峰时期美国和苏联展开的核对峙,库布里克和萨瑟恩则将它构思成一个黑色荒诞的政治讽刺故事,并最终打造出了《奇爱博士》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)。与此同时,编剧沃尔特•伯恩斯坦(Walter Bernstein)则将一本同类题材小说《奇幻核子战》(Fail-Safe)改编成了一部严肃紧张、像纪录片一样的惊悚片。同样是年轻人被诊断患上癌症的故事,《爱情故事》(Love Story)成了一部悲剧,而《抗癌的我》(50/50)却是一部兄弟电影(buddy movie)[13],将充满生活气息的幽默和感人至深的剧情融合在一起。这些电影的处理方式都和故事题材完美契合,而且每部电影都把各自的基调成功地维持到了最后。

《抗癌的我》台词截图

归根结底,影片基调是由导演来呈现,由导演的品味和判断来决定。但它最早始于剧本。一部电影是否要拍得辛辣讽刺,展现世态炎凉?是浅显易懂还是尖锐深刻?是通过平缓的节奏和细微的暗示娓娓道来,最终让观众看到一个酣畅淋漓的结局,还是大喜大悲,语言夸张,情感爆发频繁而强烈?如果一部电影想在剧情片和喜剧片之间达到平衡,这种搭配是自然流畅,还是生硬唐突?如果是拍一部科幻片、西部片或者侦探片,这部电影是要拍成一部典型的类型片,还是要对类型片的经典套路进行颠覆?这些都要在剧本阶段定调。

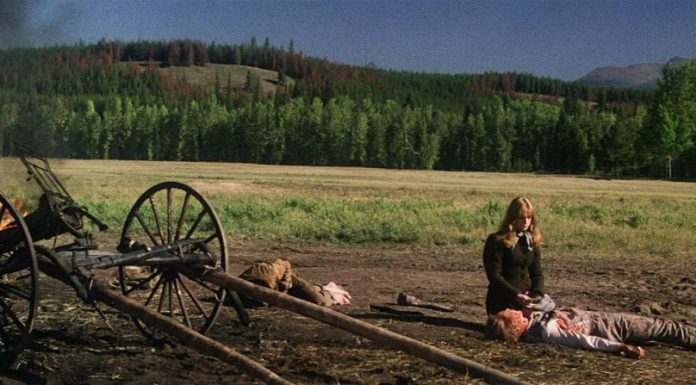

同样是展现美国奴隶制的野蛮和疯狂,有的编剧可能会选择通俗夸张的意式西部片[14](Spaghetti Western)风格,比如昆汀•塔伦蒂诺拍《被解放的姜戈》(Django Unchained),而有些编剧可能会像《为奴十二年》那样,用娓娓道来、真实感人的剧情来表现。有些编剧可能会把太空探索写得曲折又烧脑,例如《星际穿越》(Interstellar),有些可能会写成趣味十足、乐观向上的太空冒险和营救故事,例如《火星救援》(The Martian)。近年来,意外怀孕这个题材至少被写成了三个喜剧片剧本——《朱诺》、《一夜大肚》(Knocked Up)以及《平淡无奇的孩子》(Obvious Child),而这三部电影在视角和基调上都截然不同。

电影《火星救援》壁纸

在《迷失东京》中,两个异乡人在一家安静的东京酒店试探性地建立友谊,导演索菲亚•科波拉从中捕捉到一种寂静的陌生感,这是一种基调;在《我办事你放心》中,肯尼思同时为影片注入的欢乐与悲伤、感动与惊喜、写实与戏剧,这也是一种基调;在新闻剧情片《聚焦》(Spotlight)中,面对一起真实的新闻调查事件,联合编剧兼导演汤姆•麦卡锡(Tom McCarthy)和乔希•辛格(Josh Singer)选择用新闻报道流程的平凡细节来推进叙事,而没有展现夸张的爆料情节或者击掌欢呼的场景,这种谨慎与克制也是一种基调。

《迷失东京》

对电影制作者来说,基调是他们的作品中最重要的一部分,却也可能是最难提炼和把控的一部分。而对影评人来说,基调也是一个几乎无法描述或者量化的概念。“最难向别人解释的东西就是基调,”编剧兼导演贾森•赖特曼(Jason Reitman)曾经这样告诉我,“这就好像要向别人解释你为什么会爱上某个人一样。”

有时我们看到一部电影就知道它的基调,但更多时候,我们只有通过感觉,抓取电影制作者在每一句台词、每一个眼神、每一幅画面、每一段声音中传达的细微信号,才能知道影片的基调是什么。基调是一部电影的情感音调,是电影的情绪和格式塔。基调是一部电影的美学法则,决定了观众能否从影片的基本剧情中获得更深层的含义。基调可能是由我们的视听体验构成,但它归根结底是一种感觉。

梦千寻

梦千寻